Am 8. Juni 2011 hatte der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt sein Wahlsystem geändert und als erster Kanton der Schweiz vom Hagenbach-Bischoff-Verfahren zum Sainte-Laguë-Verfahren gewechselt.[1] Im Gegensatz zu Hagenbach-Bischoff bevorteilt Sainte-Laguë (wissenschaftlicher Name: Divisorverfahren mit Standardrundung) grosse Parteien nicht und garantiert eine proportionalere Sitzverteilung. Gleichzeitig senkte das Parlament die Hürde für Parteien, um ins Parlament zu kommen, von 5 auf 4 Prozent und schaffte die Listenverbindungen ab.

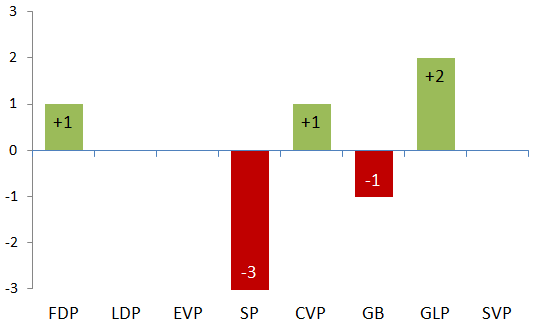

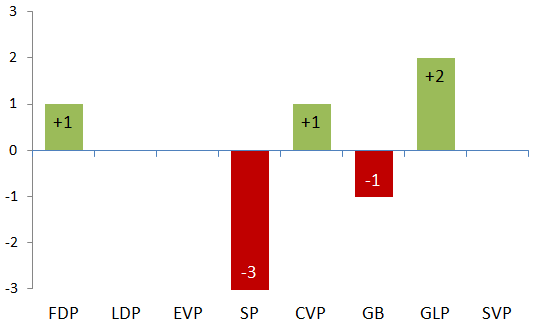

Bei den Wahlen gestern Sonntag kam das Verfahren zum ersten Mal zur Anwendung. Und tatsächlich: Die kleinen Parteien profitieren vom neuen Verfahren, wie der Vergleich mit Hagenbach-Bischoff zeigt. Grosse Verliererin ist die SP, der Sainte-Laguë gleich drei Sitze kostet.

Im Detail ergeben sich folgende Sitzgewinne und -verluste. (Quelle: Staatskanzlei Basel-Stadt, Eigene Berechnung)[2]

| Partei |

Grossbasel Ost |

Grossbasel West |

Kleinbasel |

Riehen |

Total |

| FDP |

|

|

+1 |

|

+1 |

| LDP |

|

|

|

|

|

| EVP |

|

|

|

|

|

| SP |

-1 |

-1 |

|

-1 |

-3 |

| CVP |

|

+1 |

|

|

+1 |

| GB |

|

|

-1 |

|

-1 |

| GLP |

+1 |

|

|

+1 |

+2 |

| SVP |

|

|

|

|

|

Grafisch sieht das dann so aus:

Sitzgewinne und -verluste der Parteien durch das Sainte-Laguë-Verfahren im Vergleich mit dem Hagenbach-Bischoff-Verfahren.

Ohne den Wechsel zu Sainte-Laguë wäre die SP als grosse Siegerin aus den Grossratswahlen hervorgegangen und hätte 4 Sitze zugelegt – nun ist es nur einer. Neben den Sozialdemokraten hat auch das Grüne Bündnis durch die Systemänderung einen Sitz verloren. Für die Kräfteverhältnisse im Parlament sind die Auswirkungen des neuen Verfahrens durchaus entscheidend: Unter dem bisherigen Verfahren wären SP und Grünes Bündnis zusammen auf 50 Mandate gekommen und hätten damit genau die Hälfte der Sitze im Grossen Rat auf sich vereinigt. Nun hat der links-grüne Block nur 46 Sitze.

Von Sainte-Laguë profitieren konnten die Grünliberalen. Sie holten im Vergleich zu Hagenbach-Bischoff zwei Sitze mehr. CVP und FDP profitierten von je einem Sitz mehr.

+++

Edit (29.10.): Dass die GLP von der Vier-Prozent-Hürde profitierte, wie es zunächst hier stand, stimmt so nicht: Zwar holten die Grünliberalen in Riehen 4.7 Prozent und waren so zur Sitzverteilung zugelassen. Unter dem alten System mit dem 5-Prozent-Quorum wären sie das aber ebenfalls gewesen, denn die 5-Prozent-Hürde musste nur in einem Wahlkreis überwunden werden, um zur Sitzverteilung in allen Wahlkreisen zugelassen zu werden. Damit hätte die GLP auch in Kleinbasel, wo sie 3.7 Prozent der Stimmen holte, noch einen Sitz erobert. Unter dem neuen System wurde ihr dieser hingegen verwehrt. Besten Dank an Philippe Macherel, der mich darauf gebracht hat.

+++

Update 29.10.: Als Ergänzung noch die Sitzverteilung, wie sie bei Anwendung des Sainte-Laguë-Verfahrens über alle Wahlkreise (ausser Bettingen) hinweg resultiert hätte. Eine Möglichkeit dazu wäre das System des «Doppelten Pukelsheim» (oder «Doppeltproportionale Divisormethode mit Standardrundung»).

| Partei |

Sitze nach Pukelsheim |

Differenz zur effektiven Sitzzahl |

| SP |

33 |

= |

| SVP |

15 |

= |

| GB |

12 |

-1 |

| FDP |

11 |

-1 |

| LDP |

9 |

-1 |

| CVP |

7 |

-1 |

| GLP |

5 |

= |

| EVP |

4 |

+3 |

| PP |

1 |

+1 |

| BDP |

1 |

+1 |

| VA |

1 |

-1 |

| AB |

1 |

= |

Fazit: Die EVP hatte am meisten Proporzpech und würde vom Pukelsheim-System profitieren. Ansonsten halten sich die Verzerrungen in Grenzen, zumindest wenn man sie mit anderen Wahlen vergleicht.

[1] Um präzise zu sein: In den Kantonen, die das Verfahren des «Doppelten Pukelsheim» eingeführt haben – Zürich, Schaffhausen und Aargau – kommt Sainte-Laguë ebenfalls zur Anwendung, weil das Pukelsheim-System dieses voraussetzt.

[2] Die Wirkung von Sainte-Laguë wurde ceteris paribus gemessen, auch beim Hagenbach-Bischoff-Verfahren wurde somit die 4-Prozent-Hürde angewandt.

Sehr interessante Berechnung, Herr Leuzinger. Man darf aber nicht vergessen, dass die Einführung des Verfahrens nach Sainte-Laguë mit der Abschaffung der Listenverbindungen und der 4%-Klausel im Wahlkreis gekoppelt war. Die Basis, die Sie gemäss Fussnote 2 Ihrer Berechnung zugrundelegen, war politisch chancenlos: Sie führte, wie Sie nachweisen, zu einer weiter verstärkten Bevorzugung grosser Parteien.

Wenn man einen politisch sinnvollen Vergleich anstellen will, muss man das alte Verfahren (Hagenbach-Bischoff, Listenverbindungen, 5%-Klausel muss nur in einem Wahlkreis überwunden werden) mit dem aktuellen Verfahren (Sainte-Laguë, keine Listenverbindungen, 4% in jedem Wahlkreis) vergleichen. Dies ergibt folgende Verschiebungen: EVP -2, SP -2, GB +1, CVP+1, GLP+1, VA +1.

Pingback: Von überfüllten indischen Bussen und Journis, die Unsinn über die Basler Wahlen schreiben - arlesheimreloaded

Besten Dank für den Kommentar, Herr Macherel. Sie haben recht, eine einfache Abschaffung von Listenverbindungen war kein realistisches Szenario. Die Berechnung sollte aber vor allem die Auswirkungen des Verteilungsverfahrens aufzeigen – nicht des Systemwechsels als Ganzes.

Hinzu kommt, dass der Vergleich ohnehin schwierig ist, weil hypothetische Listenverbindungen verwendet werden müssen.

Wie haben Sie denn die Verschiebungen berechnet?

P.S. Die 4%-Hürde muss nur in einem Wahlkreis überwunden werden. Sonst wäre die VA nicht ins Parlament eingezogen.

Mir war schon klar, dass Sie in Ihrer Berechnung alleine den Einfluss der unterschiedlichen Verteilungsverfahren darlegen wollten. Mir ist andererseits daran gelegen, dass die verschiedenen Änderungen des gesamten Wahlverfahrens einbezogen werden, weil ich nicht einen rein “mathematischen” Vergleich, sondern einen “politischen” anstellen möchte.

Ich habe die Listenverbindungen von 2008 übernommen (FDP/LDP/CVP; EVP/GLP; SP/GB). Im Hinblick auf die gleichzeitig stattfindenden Regierungsratswahlen wäre die Listenverbindung der Nationalratswahlen (CVP/EVP/GLP) höchst unwahrscheinlich gewesen. Ich habe den Vergleich also mit den Listenverbindungen der Grossratswahl 2008 nach Hagenbach-Bischoff und mit der 5%-Klausel, die nur in einem Wahlkreis überwunden werden muss, berechnet.

In Bezug auf das Quorum habe ich mich nicht ganz präzise ausgedrückt: eine Liste wird nur in denjenigen Wahlkreisen zur Sitzverteilung zugelassen, in welchem sie 4% der Stimmen erreicht (ansonsten wäre die EVP auch in den städtischen Wahlkreisen zugelassen worden). Auf die VA hatte keine der zwei Hürden Einfluss: die Liste hatte 5.5% der Stimmen im Wahlkreis Kleinbasel erreicht; in den anderen hatte Sie nicht kandidiert. Nach der alten Regelung wäre sie zur Sitzzuteilung zugelassen worden, weil sie in EINEM Wahlkreis über 5% gelegen hätte, aktuell hat sie im Wahlkreis Kleinbasel mehr als 4% erreicht und kam dort so zur Verteilung.

Absolut korrekt. Ich hatte das mit der 5-Prozent-Hürde falsch im Kopf. So profitiert natürlich die GLP nicht von der vermeintlich tieferen Hürde (von Sainte-Laguë hingegen schon).

Beim Vergleich mit der Verteilung gemäss gesamtkantonaler Stärke (letzte Tabelle) ist zu ergänzen, dass bei der Berechnung auf die Anwendung eines Quorums verzichtet wurde. Das ist aber nicht zwingend. Der Kanton Zürich z.B. wendet den Doppelten Pukelsheimer mit einer 5%-Hürde an, die in wenigstens einem Wahlkreis erreicht werden muss. Hätte BS auf diese Zuteilungsmethode inkl. 4%-Hürde gewechselt, wären BDP und PP dennoch leer ausgegangen.

(Ich halte die das Pukelsheim-Verfahren für gerechter, da so möglichst viele abgegebene Stimmen Berücksichtigung finden. Das Verfahren “zwingt” allerdings auch kleine Gruppierungen, möglichst in allen Wahlkreisen anzutreten. Umgekehrt hängt der Erfolg in einem einzelnen Wahlkreis weniger stark von der spezifischen Konstellation in diesem Wahlkreis ab. Die GLP wäre beispielsweise in Riehen vermutlich leer ausgegangen, hätten PP und BDP dort kandidiert, da sie die 4%-Hürde nur relativ knapp schaffte. Mit dem Pukelsheim-Verfahren hätte sie diesen Sitz aber auch bei etwas mehr lokaler Konkurrenz wohl dennoch geholt.)

Richtig, bei einer 4-Prozent-Hürde wären PP, BDP und VA leer ausgegangen.

Generell lässt sich sagen, dass vor allem Parteien mit einer gut verteilten Wählerschaft von Pukelsheim profitieren, weil sie weniger auf das Proporzglück in den einzelnen Wahlkreisen abhängig sind. Bestes Beispiel ist die EVP: Sie verlor 1 Prozent Wähleranteil, aber gleich 3 Sitze.

Im Grunde braucht’s den Pukelsheimer dazu aber nicht. Man hätte auch ohne gesamtkantonale Verteilung beschliessen können, dass das Knacken der 4%-Hürde in einem Wahlkreis genügt, um überall bei der Sitzverteilung dabei zu sein.

(Die VA hat die 4%-Hürde in Kleinbasel genommen, Erich der Braune hätte seinen Sitz also ohnehin gekriegt.)

Die beiden Aussagen (zur 4-Prozent-Hürde und zu Pukelsheim) habe ich unabhängig voneinander gemacht.

Ja, genau das hatte Basel-Stadt vorher (einfach mit 5 Prozent). Allerdings ersetzt das das Pukelsheim-System keineswegs. Auf nationaler Ebene gibt es auch nirgends eine Prozent-Hürde, trotzdem kommt es zu massiven Verzerrungen bei den Sitzzahlen (die EVP etwa würde unter Pukelsheim doppelt so viele Nationalratssitze bekommen)

Wäre es nicht sinnvoller, die wegen der Trennung der Wahlkreise verfallenen Stimmen einzusammeln und von den totalen Sitzen abzuziehen? Diese Sitze sammeln dann als “Lumpensammler” die von den grossen Parteien verbratenen Stimmen auf. Oder ist das sehr kompliziert? Wären z.b. die Grünen vor Bundesgericht gescheitert, weil sie dann vom Lumpensammler profitiert hätten? (vorausgesetzt, dass die Stimmen einer in einem Wahlkreis berücksichtigten Partei verfallen, nicht damit etwa die grossen Parteien mit ihren Reststimmen trotzdem noch aufräumen). Die Absicht dahinter ist in etwa die Einbindung und Abbildung vom Zentrum-Peripherie in Geographie und Gesellschaft.

Wenn ich die Idee richtig verstanden habe, geht sie in die gleiche Richtung wie das Pukelsheim-System: Dort zählen die Stimmen ebenfalls über die Wahlkreisgrenzen hinweg, allerdings nicht erst am Schluss, sondern bereits zu Beginn. Bei Ihrem Vorschlag verstehe ich nicht ganz, welche Sitze denn bei dieser «Restzuteilung» noch vergeben würden. Sie müssten ja irgendwann vorher von der Zuteilung in einem Wahlkreis ausgenommen worden sein.