Die neuen Medien beeinflussen mittels Algorithmen unser Verhalten. Das hat auch Auswirkungen auf die Politik – auch wenn Monopolkonzerne dies nicht wollen.

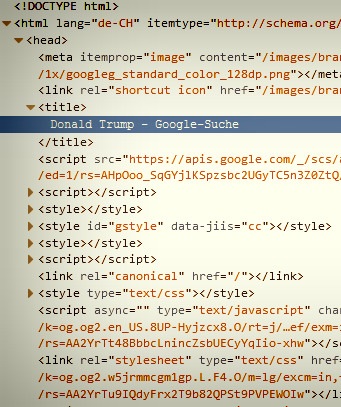

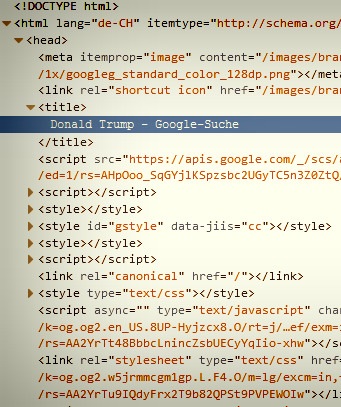

Herbst 2016: Die Stimmberechtigten in den USA sind aufgefordert, einen neuen Präsidenten zu wählen. Zur Auswahl stehen Hillary Clinton und Donald Trump. Google-CEO Eric Schmidt verfolgt den Wahlkampf mit besonderem Interesse; er will auf keinen Fall, dass Trump gewinnt. Also setzt er sich an seinen Computer und ändert den Algorithmus seiner Suchmaschine: Fortan finden Wähler, die in heiss umkämpften Staaten leben, wenn sie «Donald Trump» googlen, an oberster Stelle Links auf Artikel über die Lügen des Präsidentschaftsbewerbers oder über seine gescheiterten Geschäftsideen. Suchen sie nach «Hillary Clinton», sehen sie zuerst Artikel über ihre Erfolge als Aussenministerin. Dank des veränderten Codes vermag Clinton in den entscheidenden Staaten einige Stimmen mehr zu holen als Trump und zieht ins Weisse Haus ein.

Geht es nach Robert Epstein, ist ein solches Szenario ganz und gar nicht unrealistisch. Vor vier Jahren führte der Psychologe ein Experiment durch, in welchem er Versuchspersonen anwies, im Internet Informationen über Julia Gillard und Tony Abbott zu suchen, die damals in den australischen Parlamentswahlen gegeneinander antraten. Anschliessend wurden die Teilnehmer gefragt, wem sie ihre Stimme geben würden. Was sie nicht wussten: Die Suchmaschine, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde, war manipuliert – ein Drittel der Probanden sah mehr positive Treffer über Gillard, ein Drittel mehr positive über Rudd, ein Drittel erhielt neutrale Ergebnisse. Die Wissenschaftler kamen zum Ergebnis, dass jene, die positivere Resultate für einen der Kandidaten bekamen, eine um 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hatten, diesen Kandidaten zu unterstützen. 2014 wiederholten sie das Experiment mit Wählern in Indien. Das Ergebnis war ähnlich. Epstein kommt zum Schluss: «Google könnte die nächsten Präsidentschaftswahlen beeinflussen oder sogar entscheiden.»

Geht es nach Robert Epstein, ist ein solches Szenario ganz und gar nicht unrealistisch. Vor vier Jahren führte der Psychologe ein Experiment durch, in welchem er Versuchspersonen anwies, im Internet Informationen über Julia Gillard und Tony Abbott zu suchen, die damals in den australischen Parlamentswahlen gegeneinander antraten. Anschliessend wurden die Teilnehmer gefragt, wem sie ihre Stimme geben würden. Was sie nicht wussten: Die Suchmaschine, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde, war manipuliert – ein Drittel der Probanden sah mehr positive Treffer über Gillard, ein Drittel mehr positive über Rudd, ein Drittel erhielt neutrale Ergebnisse. Die Wissenschaftler kamen zum Ergebnis, dass jene, die positivere Resultate für einen der Kandidaten bekamen, eine um 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hatten, diesen Kandidaten zu unterstützen. 2014 wiederholten sie das Experiment mit Wählern in Indien. Das Ergebnis war ähnlich. Epstein kommt zum Schluss: «Google könnte die nächsten Präsidentschaftswahlen beeinflussen oder sogar entscheiden.»

Epsteins alarmistischer Ton lässt vergessen, dass er und sein Team keineswegs bewiesen haben, dass Google Wahlen in irgendeiner Form beeinflusst oder gar bewusst manipuliert. Sie haben lediglich gezeigt, dass Google dies könnte. (Es ist an sich auch nicht erstaunlich, dass Informationen, die Leute erhalten, deren Meinung beeinflussen.) Ob die Firma das tatsächlich tut, ist nicht bekannt, da der Suchalgorithmus geheim ist.

Unschön, aber legal

Eindeutig erwiesen ist der Einfluss auf Wahlen dagegen bei Facebook. In der Vergangenheit hat das soziale Netzwerk bei Urnengängen in verschiedenen Ländern einen Button aufgeschaltet, der die Leute auf das Ereignis aufmerksam machte. Eine wissenschaftliche Untersuchung bei den Kongresswahlen 2010 ergab, dass die Beteiligung unter jenen Wählern, die einen solchen Hinweis auf ihrem Facebook-Profil sahen, 0.39 Prozent höher lag als unter jenen, die nichts angezeigt bekamen. Der Effekt scheint nicht besonders gross, insgesamt gingen dadurch aber 340’000 zusätzliche Stimmen ein (vor allem, weil die User ihre Facebook-Freunde ebenfalls zum Wählen animierten), wie die Wissenschaftler schreiben.

Dass mehr Leute wählen gehen, wäre an sich kein Problem. Die Frage ist, wer zur Stimmabgabe animiert wird. Heute zeigt Facebook nach eigenen Angaben den Wahl-Button jeweils allen stimmberechtigten Nutzern in einem Land. Wollte Mark Zuckerberg aber einem Kandidaten einen Vorteil verschaffen, könnte er die Anzeige des Buttons auf die Anhänger dieses Politikers beschränken. Der Computerwissenschaftler Jonathan Zittrain nennt diese Möglichkeit «digital gerrymandering». Dieses ist, wie das klassische Gerrymandering, äusserst unschön, aber vollkommen legal.[1]

Die eigene Meinung wird bestätigt

Es braucht aber gar keine manipulativen Firmenchefs, damit Google, Facebook und andere Plattformen eine Wirkung auf die Politik ausüben. Die Algorithmen können das Denken und das Verhalten der Internetnutzer beeinflussen, ohne dass die Unternehmen dies beabsichtigen. So zeigt uns Facebook auf der persönlichen Timeline zuerst Inhalte, die solchen ähneln, die wir früher angeklickt oder geliked haben. Diese «Personalisierung» der Informationen ist – zumindest kurzfristig – im Sinne des Nutzers: Er sieht zuerst die Inhalte, die ihn erfahrungsgemäss am meisten interessieren. Doch ist diese «Filter bubble» langfristig wirklich sinnvoll und der daraus resultierende «Confirmation bias» gesellschaftlich wünschenswert?

Der Internetaktivist Eli Pariser zweifelt daran. Er stellte eines Tages fest, dass er auf seiner Facebook-Timeline fast nur noch Links und Status-Updates von Freunden sah, die wie er liberal gesinnt waren. Inhalte seiner konservativ eingestellten Freunde bekam er dagegen fast nie zu Gesicht. Wieso? Facebook hatte festgestellt, dass er häufiger auf Links seiner liberalen Freunde klickte und ihre Inhalte häufiger likete. Der Algorithmus schloss daraus, dass diese Inhalte für ihn relevanter sind – und zeigte ihm konsequenterweise nur noch Inhalte dieser Freunde.

Dabei wäre es doch besser, man würde auch mit anderen Meinungen konfrontiert werden, fand Pariser. Tatsächlich war es eines der Versprechen des Internets, dass es eine grössere Vielfalt von Meinungen zulässt und es den Leuten ermöglicht, ihren Horizont zu erweitern. Stattdessen, so die Kritik von Pariser, setzen ihnen Facebook und Google nur das vor, was sie schon kennen, und statt anderer Meinungen zu hören, bekommen sie nur ständig die eigene bestätigt. Das schade letztlich der Demokratie, kritisiert Pariser.

Tatsächlich gibt es Beobachter, die den Aufstieg von Donald Trump am äussersten rechten und Bernie Sanders am äussersten linken Rand des politischen Spektrums auf die Wirkung der neuen Medien zurückführen, in denen die Leute mit den immer gleichen Meinungen und Schlagwörtern überflutet werden und wo kaum eine Diskussion zwischen den unterschiedlichen Ansichten stattfindet.

Was kann man gegen dieses Problem tun? Pariser fordert strikte Regeln für Facebook, Google und andere Plattformen, die er «information fidiciaries» nennt. Genauso wie klassische Medien sollen sie sich zu gewissen ethischen Standards verpflichten, um eine unverfälschte Meinungsbildung zu gewährleisten.

Aber vielleicht würde es auch schon reichen, wenn die Algorithmen, die bestimmen, welche Inhalte wir im Internet sehen und welche nicht, transparent wären. Bisher halten Google und Facebook die entsprechenden Codes streng geheim. Wäre es nicht besser, wenn wir Einblick hätten darin – und idealerweise die Algorithmen selbst verändern könnten, wenn wir lieber mehr anderen Meinungen begegnen wollen?[2][3]

[1] Selbst wenn Facebook den Button allen Usern zeigt, kann das Wahlergebnis dadurch verzerrt werden. Denn auf Facebook sind hauptsächlich jüngere Leute aktiv. Das Gewicht der anderen, älteren Wähler wird also verringert. Man kann aber einwenden, dass das nur ein ansatzweiser «Ausgleich» dafür ist, dass sich Junge generell weniger beteiligen.

[2] Einige Anbieter ermöglichen dies zumindest ansatzweise schon heute. So wird man von Twitter beispielsweise gefragt, ob man die von Twitter als besonders interessant beurteilten Tweets zuerst sehen möchte oder nicht.

[3] Eine Übersicht über Online-Tools, um Verzerrungen durch «Filter bubbles» zu erkennen und/oder zu reduzieren, gibt es hier.

Recent Comments