In Deutschland wird die Idee diskutiert, den Bundespräsidenten künftig vom Volk wählen zu lassen. Das Ziel, die Beteiligung der Bürger zu verbessern, wird damit aber nicht erreicht.

Nachdem Joachim Gauck am Montag angekündigt hat, dass er nicht für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident antritt, sind in Deutschland grundsätzliche Diskussionen über die Rolle des Staatsoberhaupts aufgekommen. Nicht zum ersten Mal bringen Medien und Politiker die Idee ins Spiel, dass der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt werden soll. Die Bevölkerung hat Sympathien dafür: Laut einer Umfrage im Auftrag der «Bild am Sonntag» würden 60 Prozent der Deutschen den Bundespräsidenten gerne direkt wählen.

Bislang wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung gewählt – einem Gremium, dessen einzige Kompetenz darin besteht, das Staatsoberhaupt zu ernennen. Die Bundesversammlung besteht zur Hälfte aus den Abgeordneten des Bundestags, zur anderen Hälfte aus Vertretern der Bundesländer.

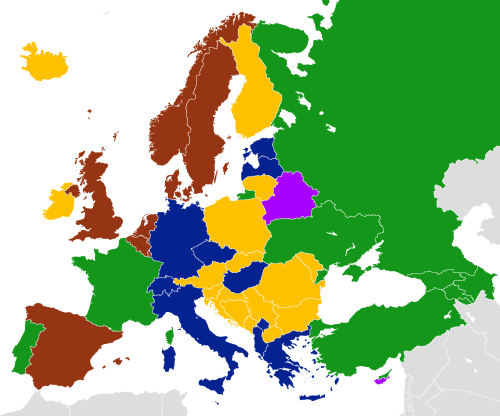

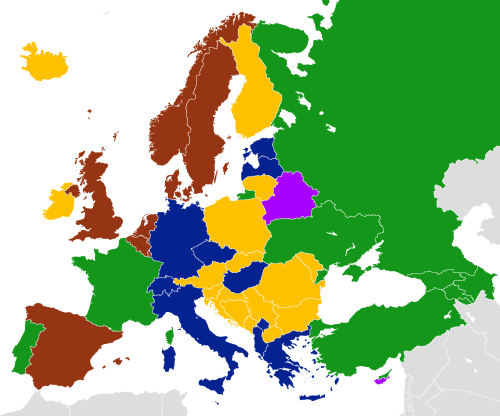

Die politischen Systeme der europäischen Staaten. Blau: Parlamentarische Demokratie, in der der Staatspräsident durch das Parlament oder ein spezielles Gremium gewählt wird. Gelb: Parlamentarische Demokratie, in der der Staatspräsident durch das Volk gewählt wird. Grün: Semi-präsidentielle Demokratie. Violett: Präsidialsystem. Braun: Konstitutionelle Monarchie.[1]

Die direkte Wahl des Präsidenten durch das Volk ist in präsidentiellen Demokratien selbstverständlich. Doch auch in vielen europäischen Ländern, wo das parlamentarische System vorherrscht, wird der Staatspräsident durch die Stimmbürger bestimmt (siehe Grafik).

Repräsentative Funktion

Befürworter der Direktwahl versprechen sich davon mehr Mitbestimmung für die Wähler. Die Frage ist bloss: Mehr Mitbestimmung bei was? Der Bundespräsident hat in erster Linie eine repräsentative Funktion. Joachim Gauck kann von sich aus weder die Regierung absetzen noch das Parlament auflösen. Er setzt neue Gesetze durch seine Unterschrift in Kraft, aber das ist eine rein formale Aufgabe.

Wie in diesem Blog schon einmal betont wurde, sind direkte Wahlen und direkte Demokratie zwei Paar Schuhe. Und gerade im Fall des deutschen Bundespräsidenten ist der zusätzliche Einfluss, den die Wähler damit bekommen, sehr bescheiden. Verteidiger des heutigen Systems warnen zudem (ähnlich den Gegnern der Volkswahl des Schweizer Bundesrats), dass eine direkte Wahl zu intensiven Wahlkämpfen führen würde, die dem Amt des Staatspräsidenten nicht würdig wären.

Solche Befürchtungen dürften übertrieben sein, zumal es ja auch unter dem heutigen System im Vorfeld der Wahl keineswegs nur ruhig und würdig zu- und hergeht. Wohl aber würde eine Direktwahl das Amt des Bundespräsidenten stärken. Er hätte dann, im Gegensatz zur Bundeskanzlerin, ein direktes Mandat vom Volk. Nur stellt sich die Frage, was er dann damit anfangen sollte.

Mehr Einfluss oder reine Symbolik?

Damit eine Wahl durch die Bürger mehr als nur symbolische Bedeutung hätte, müsste man wohl die Kompetenzen des Bundespräsidenten erweitern. In anderen Ländern kann der Präsident beispielsweise Dekrete erlassen, Minister absetzen oder die ganze Regierung entlassen.[2]

Damit würde Deutschland in die Nähe eines semi-präsidentiellen Systems rücken, wie es etwa Frankreich kennt. Manche Befürworter der Direktwahl fordern explizit, diese mit erweiterter Macht zu verbinden. Dies könnte allerdings zu einer Verwischung der Verantwortlichkeiten und im schlechteren Fall sogar zu Machtkämpfen an der Spitze des Staates führen, wie sie Frankreich in der Vergangenheit erlebte.[3]

Belässt man es hingegen bei der geltenden Regelung mit beschränkten Kompetenzen für den Bundespräsidenten, erhalten die Wähler lediglich auf dem Papier mehr Mitsprache. Dies könnte nicht nur den Willen schwächen, den Bürgern wirklich mehr Einfluss zu geben (etwa durch Volksabstimmungen auf Bundesebene), sondern auch – und das wäre wesentlich schwerwiegender – zu einer Desillusionierung der Wähler führen. Denn wer über etwas entscheiden soll, das in der Praxis wenig bis nichts ändert, hat möglicherweise weniger Lust, überhaupt noch wählen zu gehen.

Tatsächlich kam die Politologin Margit Tavits in einer vergleichenden Studie zum Schluss, dass in parlamentarischen Demokratien mit direkten Präsidentschaftswahlen die Stimmbeteiligung an Parlamentswahlen sieben Prozentpunkte tiefer liegt als in Ländern, in denen das Parlament oder ein spezielles Gremium das Staatsoberhaupt bestimmt.[4] Natürlich könnte es sein, dass die tiefere Beteiligung damit zusammenhängt, dass der Präsident mehr Macht hat und das Parlament somit weniger wichtig ist. In diesem Fall müsste aber die Beteiligung an Präsidentschaftswahlen umso höher sein, was in der Analyse von Tavits nicht der Fall ist. Ausserdem lag das Vertrauen ins Parlament wie auch in die Regierung in Ländern mit indirekter Wahl des Staatsoberhaupts (leicht) höher, ebenso die Zufriedenheit mit der Demokratie. Dies spricht gegen das Argument, die Direktwahl könnte der weitverbreiteten Politikverdrossenheit entgegenwirken.

Damit soll nicht gesagt werden, dass direkte Wahlen von Staatsoberhäuptern per se schlecht wären.[5] Es sei jedoch vor falschen Hoffnungen gewarnt: Wer glaubt, damit die demokratische Beteiligung der Bürger zu stärken, befindet sich auf dem Holzweg.

[1] Bei der Einteilung in parlamentarische und semi-präsidentielle Systeme wurde im Wesentlichen die Einteilung von Udo Kempf und Jürgen Hartmann (2011): Staatsoberhäupter in der Demokratie, Wiesbaden 2011, übernommen. Bei einigen Ländern wie Portugal, der Türkei oder Rumänien ist sich die Wissenschaft nicht einig, ob es sich um parlamentarische oder semi-präsidentielle Demokratien handelt. Jedenfalls wird in allen grünen und gelben Ländern der Präsident durch das Volk gewählt.

[2] Wobei der Präsident in der Regel sehr zurückhaltend von diesen Kompetenzen Gebrauch macht. So kam die Möglichkeit des österreichischen Bundespräsidenten, die Regierung zu entlassen, seit Beginn der Zweiten Republik noch nie zur Anwendung. Vor der Wahl diesen Frühling kündigte FPÖ-Kandidat Norbert Hofer an, dass er von diesem Recht Gebrauch machen werde, sollte die Koalitionsregierung von SPÖ und ÖVP in der Flüchtlingskrise einen zu «weichen» Kurs fahren.

[3] In Frankreich spricht man von «cohabitation», wenn der Präsident und der Premierminister aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen. Im Jahr 2000 änderte das Parlament die Verfassung, sodass die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen jeweils gleichzeitig stattfinden. Seither gehörten der Präsident und der Regierungschef stets der gleichen Partei an.

[4] Margit Tavits (2009): Direct Presidential Elections and Turnout in Parliamentary Contests, in: Political Research Quarterly, March 2009, vol. 62 no. 1, 42-54. Untersucht wurden insgesamt 58 parlamentarische und semi-präsidentielle Demokratien über den Zeitraum von 1945 bis 2006. Siehe auch Tavits’ Buch «Presidents with Prime Ministers. Do Direct Elections Matter?».

[5] Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum es in einer parlamentarischen Demokratie überhaupt einen Staatspräsidenten braucht, wenn er ohnehin meist nur eine repräsentative Funktion hat. Tatsächlich gibt es Länder, in denen der Regierungschef vom Parlament gewählt wird und gleichzeitig Staatsoberhaupt ist, etwa Südafrika (technisch gehört auch die Schweiz in diese Kategorie). Arend Lijphart hält dies für das beste Modell (Lijphart [2004]: Constitutional Design for Divided Societies, in: Journal of Democracy, 2004, S. 104).

Recent Comments