Das Wahlsystem für den deutschen Bundestag ist international angesehen, weil es Persönlichkeitswahl und proportionale Sitzverteilung kombiniert. Allerdings hat diese Kombination zu einer Aufblähung des Parlaments geführt. Die Politik versucht sich nun an einem neuen Anlauf für eine Reform.

Abgeordneter im deutschen Bundestag ist ein Beruf mit hoher Arbeitsplatzsicherheit. Denn es werden laufend neue Stellen geschaffen. Das Grundgesetz sieht eigentlich die Zahl von 598 Sitzen vor. In den Wahlen der jüngeren Vergangenheit wurde diese Vorgabe aber immer – und immer deutlicher – überschritten. 2009 umfasste der Bundestag 622 Sitze (also 24 «zu viel»), 2013 waren es schon 631, und seit 2017 sitzen bereits 709 Parlamentarier im Saal. Und ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen. Wären heute Wahlen, wäre basierend auf Umfragen eine Parlamentsgrösse von bis zu 800 Sitzen zu erwarten, wie die Webseite mandatsrechner.de kalkuliert hat.

Das Beste aus beiden Welten

Der Grund für die Aufblähung des Parlaments liegt in der Spezialität des deutschen Wahlsystems, das Mehrheits- und Verhältniswahlrecht kombiniert. Dieses Prinzip kann, richtig umgesetzt, «das Beste aus beiden Welten» in einem Verfahren vereinigen, weshalb das deutsche Wahlrecht anderen Demokratien verschiedentlich als Vorbild gedient hat.

Wahlzettel für die Bundestagswahl 2005. (Quelle: Wikipedia)

Konkret haben die Wähler jeweils zwei Stimmen: Mit der ersten wählen sie einen Kandidaten für den jeweiligen (Einer-)Wahlkreis, mit der zweiten eine Partei.[1] 299 Sitze – die Hälfte von 598 – werden als Direktmandate vergeben. Dabei ist das relative Mehr massgebend, was zu gewissen Verzerrungen führen kann. Diese werden aber insofern abgeschwächt, als die Verteilung der Sitze auf die Parteien nach dem Proporz auf Basis der Zweitstimmen geschieht (wobei das Divisorverfahren mit Standardrundung zur Anwendung kommt).[2] Die Direktmandate werden den einer Partei zustehenden Sitzen (gemäss Proporz) angerechnet. Wenn also eine Partei in einem Bundesland Anspruch auf 10 Sitze hat und 7 Direktmandate gewinnt, schickt sie aus diesem Land 7 direkt gewählte und 3 Kandidaten von der Landesliste nach Berlin.

Kritisch wird es nun, wenn eine Partei mehr Sitze als Direktmandate gewinnt, als ihr gemäss Proporz zustehen, im obigen Fall also beispielsweise 11. Die so entstehenden sogenannten Überhangmandate darf sie behalten. Lange Zeit konnte eine Partei dadurch mehr Mandate erlangen als ihr nach Proporz zustanden. Mehr noch: Es konnte sein, dass eine Zweitstimme zugunsten einer Partei dieser schadete, weil sie dadurch ein Überhangmandat verlor (man spricht in diesem Zusammenhang von negativem Stimmgewicht).

Umwälzung der Parteienlandschaft

Praktisch waren solche Szenarien lange Zeit kaum relevant, weil die deutsche Politik von wenigen Parteien dominiert wurde, insbesondere von Union und SPD, die jeweils genug Zweistimmen holten, um ihre Direktmandate problemlos darin «unterzubringen».

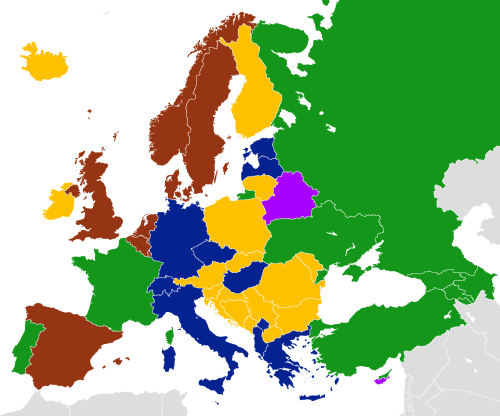

Nach der Wiedervereinigung wurde das deutsche Parteiensystem jedoch vielfältiger und die traditionellen Volksparteien büssten ihre Übermacht ein. Dadurch haben auch die Überhangmandate eine höhere Bedeutung erlangt.

2008 entschied das Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil, dass die durch Überhangmandate entstehenden Verzerrungen eliminiert werden müssten. Daraufhin beschloss die damals regierende Koalition von Union und FDP ein neues Gesetz, das aber verfassungsrechtlich unsauber war und vom Verfassungsgericht kurze Zeit später ebenfalls für verfassungswidrig erklärt wurde. Schliesslich kam gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2013 ein parteiübergreifender Kompromiss zustande. Das seither geltende Gesetz schreibt vor, dass Überhangmandate kompensiert werden müssen. Wenn eine Partei in einem Land mehr Sitze aus Direktmandaten erhält als ihr aufgrund der Zweitstimmenanteile zustehen, wird einfach die Gesamtsitzzahl erhöht, bis die Übervertretung dieser Partei nicht mehr besteht.[3] Damit hat man ein Problem (Verzerrung der Proportionalität) durch ein neues (Aufblähung des Parlaments) ersetzt.[4]

Seither grübelt die Politik darüber, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könnte. Nachdem ein Vorschlag des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert 2016 gescheitert ist, hat sein Nachfolger Wolfgang Schäuble eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen neuen Anlauf für eine mehrheitsfähige Reform sucht. Bis Ostern, so kündigte Schäuble an, soll ein Vorschlag auf dem Tisch liegen.

Ein Strauss von Optionen

In welche Richtung könnte dieser gehen? Eine Möglichkeit wäre die Reduktion der Anzahl Direktmandate. Je weniger Direktmandate es gibt, desto weniger Überhangmandate entstehen. Zwar könnte man argumentieren, dass dadurch das Majorz-Element gegenüber dem Proporz-Element geschwächt würde. Allerdings ist das faktisch bereits unter dem heutigen System der Fall, weil zusätzliche Sitze ausnahmslos Listenkandidaten und nicht Direktkandidaten zukommen. Der Anteil der Direktmandate liegt deshalb schon heute deutlich unter den eigentlich vorgesehenen 50 Prozent, nämlich aktuell bei gut zwei Fünfteln (299 von 709). Warum nicht von Beginn einen tieferen Anteil festlegen und die Aufblähung des Parlaments vermeiden?

Einige Experten, unter ihnen der in der Schweiz wohlbekannte Mathematiker Friedrich Pukelsheim, schlagen eine Reduktion auf 240 oder gar 200 Direktmandate vor, also zwei Fünftel beziehungsweise ein Drittel der Soll-Grösse von 598.

Das Problem würde damit freilich nicht ganz aus der Welt geschafft, aber erheblich reduziert. Zumindest bei den gegenwärtigen Stärkeverhältnissen der Parteien würden es diese Varianten erlauben, die vom Grundgesetz vorgesehene Soll-Grösse des Bundestags von 598 Sitzen einzuhalten.

Der Preis für die Reduktion der Sitze wäre eine grössere Distanz zwischen Wählern und Repräsentanten. Gibt es weniger Direktmandate, müssen diese logischerweise in grösseren Wahlkreisen vergeben werden.

Der gleiche Makel haftet auch einer zweiten Option an, der Einführung von Zwei-Personen-Wahlkreisen. Die Idee dahinter: Wenn überall zwei statt nur ein Direktvertreter gewählt werden, die Wähler dabei aber weiterhin nur eine Stimme haben, haben kleinere Parteien bessere Chancen auf Direktmandate. Die Verteilung dieser Mandate wäre dadurch proportionaler, womit mutmasslich weniger Korrekturen in Form von Sitzzahlerhöhungen nötig wären.[5] Die Wahlkreise für Direktmandate wären dann aber doppelt so gross wie heute.

Natürlich wären auch grundsätzlichere Änderungen am Wahlsystem denkbar. So wurde schon vorgeschlagen, auf die Verrechnung von Direktmandaten im Listenproporz zu verzichten und ein Grabenwahlsystem anzuwenden.[6] Unter diesem würde zwar weiterhin ein Teil des Bundestag mit Mehrheitswahl, der andere im Proporz gewählt, doch wären diese beiden System völlig voneinander getrennt. Eine gegenseitige Verrechnung der Erst- und Zweitstimmen gäbe es nicht mehr. Damit hätte man das Problem der Überhangmandate nicht mehr, allerdings zum Preis erheblicher Verzerrungen der Proportionalität.

Um die Verhältniswahl mit der Wahl von Personen zu verbinden, könnten auch offene Listen eingeführt werden, wie sie die Schweiz kennt. Diese könnten das Zweistimmenmodell ersetzen, sie wären aber auch als Ergänzung desselben denkbar. Die beiden Modelle sind im Prinzip miteinander kombinierbar, wie das Beispiel des Wahlsystems Bayerns belegt (wobei die Komplexität des Systems dann steigt).

Schliesslich gibt es auch die Idee, das Zweistimmensystem aufzugeben. Ersetzt werden könnte es durch ein Einstimmenmodell, bei dem die Stimme zugleich für die Partei wie auch für deren Direktkandidaten gewertet wird. Ein solches System könnte ergänzt werden durch Einführung einer Ersatzstimme, welche die Zahl der durch die Fünf-Prozent-Hürde verlorenen Stimmen einschränken würde.[7] Ein Einstimmensystem würde allerdings die Möglichkeit der Wahl von Personen einschränken, weil man damit gleichzeitig deren Partei wählen würde. (Dieser Nachteil wird indes durch den Umstand relativiert, dass die Erststimmen die personelle Zusammensetzung des Parlaments schon heute kaum beeinflusst, weil die meisten unterlegenen Direktkandidaten via Landesliste den Sprung ins Parlament dennoch schaffen.)

Hang zur Besitzstandswahrung

Die Analyse dieser Vorschläge zeigt, dass jedes System neben Verbesserungen auch gewisse Nachteile mit sich bringt. Kein Wahlsystem ist perfekt; für die Wahl des «richtigen» Modells ist daher die Gewichtung unterschiedlicher Ansprüche an ein Wahlsystem entscheidend.

Eine Abkehr vom Zweistimmenmodell ist derzeit allerdings kurzfristig nicht realistisch, da sich sämtliche Parteien im Bundestag im Prinzip dahinter stellen. Schäubles Kommission wird daher wohl darauf fokussieren, das bestehende System zu optimieren. Dabei steht sie nicht nur vor dem Problem, dass dieses System schon heute äusserst komplex ist, sondern auch, dass – wie immer bei Wahlrechtsfragen – die persönlichen Interessen von Abgeordneten direkt betroffen sind. Sollte es tatsächlich gelingen, die Zahl der Abgeordneten zu senken, würde ein Sechstel der Parlamentarier Amt und Einkommen verlustig gehen. Viele dürften wenig geneigt sein, sich diesem Risiko auszusetzen.

[1] In der Praxis sind indes auch die Wahlen der Direktkandidaten Partei- und nicht Personenwahlen. Siehe Dieter Nohlen (2014): Wahlrecht und Parteiensystem, 7. Auflage, S. 381.

[2] Die einzige Einschränkung der Proportionalität ist die Sperrklausel: Zugang zur Sitzverteilung erhalten nur Parteien, die mindestens 5 Prozent der Zweitstimmen oder drei Direktmandate gewinnen.

[3] Eine ausführlichere Übersicht über die Vorgeschichte findet sich bei Florian Gotz und Robert Vehrkamp (2018): «Das Wahlsystem von 2013: Entstehung, Funktionsweise und Reformbedarf», in: Joachim Behnke et al. (Hrsg.): Reform des Bundestagswahlsystems. Bewertungskriterien und Reformoptionen, S. 15-39.

[4] Verschärft wird das Problem durch eine technische Inkonsistenz, durch die die Sitzzahl erhöht wird, selbst wenn dies aufgrund der Verteilung der Direktmandate gar nicht nötig wäre. Siehe Gotz und Vehrkamp 2018, S. 36-38.

[5] Joachim Behnke (2018): «Zweipersonenwahlkreise oder Reduktion der Anzahl der Einpersonenwahlkreise als ‹Catch all›-Reformoptionen», in Behnke et al., insb. S. 147-162.

[6] Gerd Strohmeier (2007): «Ein Plädoyer für die ‹gemässigte Mehrheitswahl›. Optimale Lösung für Deutschland, Vorbild für Österreich und andere Demokratien», in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 38 (3), S. 578-590.

[7] Frank Decker (2018): «Reformen der Stimmgebung. Rückkehr zum Einstimmensystem von 1949 und Einführung einer Ersatzstimme», in Behnke et al., S. 97-136. Siehe auch Björn Benken (2016): «Die Ersatzstimme – ein Instrument, dessen Zeit gekommen ist?», in: Tobias Mörschel (Hrsg.): Wahlen und Demokratie. Reformoptionen des deutschen Wahlrechts., S. 165-180.

Recent Comments