Hierzulande würden die Parteien nicht vom Staat subventioniert, sondern von der Zivilgesellschaft getragen, heisst es in den Sonntagsreden der Politiker. Über diverse Wege akzeptieren sie staatliche Parteienfinanzierung trotzdem gerne.

Von Lukas Leuzinger und Claudio Kuster

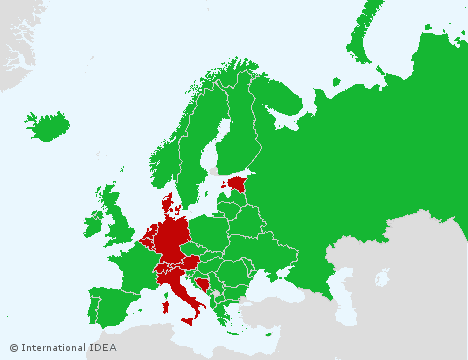

Die Schweiz, so erklären uns Politiker gebetsmühlenartig, kenne keine staatliche Parteienfinanzierung. Die Politik lebe hierzulande eben – anders als in den meisten anderen Ländern – allein vom privaten Engagement der Bürger, betonte auch der Bundesrat gegenüber der Gruppe gegen Korruption (Greco) des Europarats, als diese wieder einmal auf die Intransparenz der Finanzierung der schweizerischen Politik hinwies. Die fehlende staatliche Finanzierung ist das Königsargument gegen die Offenlegung von Grossspenden an Parteien, Politiker oder Komitees. Denn wo der Staat nichts bezahlt, da hat er auch nichts zu befehlen, so die (nicht sehr logische) Gleichung.

Doch bezahlt der Staat tatsächlich nichts? Wer genauer hinschaut, erkennt, dass das sorgsam gepflegte Selbstbild in der Realität ziemlich verzerrt ist. Zwar finanziert der Bund (sowie die meisten Kantone) Parteien nicht direkt. Hingegen tut er das indirekt gleich über mehrere Kanäle, die zusammengenommen einen beträchtlichen Betrag zugunsten der Parteien ausmachen:

1. Fraktionsbeiträge

Direkte Beiträge erhalten zwar nicht die Parteien, jedoch ihre Fraktionen. Die Grenze zwischen beiden ist naturgemäss fliessend, die Personenkreise sind zu einem hohen Grad kongruent: Mitarbeiter, die formell für die Fraktion arbeiten, erledigen oft auch Aufgaben für die Partei und umgekehrt. Offensichtlich wird der enge Austausch, wenn die Parteien nach verlorenen Wahlen sich anschliessend darüber beklagen, nun vor finanziellen Problemen zu stehen und bei Abstimmungskampagnen sowie Parteianlässen sparen zu müssen. Solche Engpässe könnten kaum entstehen, wenn die Fraktionsbeiträge nicht auch der Partei zugutekämen (siehe dazu Fraktionsbeiträge für die Parteikasse).

Direkte Beiträge erhalten zwar nicht die Parteien, jedoch ihre Fraktionen. Die Grenze zwischen beiden ist naturgemäss fliessend, die Personenkreise sind zu einem hohen Grad kongruent: Mitarbeiter, die formell für die Fraktion arbeiten, erledigen oft auch Aufgaben für die Partei und umgekehrt. Offensichtlich wird der enge Austausch, wenn die Parteien nach verlorenen Wahlen sich anschliessend darüber beklagen, nun vor finanziellen Problemen zu stehen und bei Abstimmungskampagnen sowie Parteianlässen sparen zu müssen. Solche Engpässe könnten kaum entstehen, wenn die Fraktionsbeiträge nicht auch der Partei zugutekämen (siehe dazu Fraktionsbeiträge für die Parteikasse).

Finanzielle Bedeutung: sehr hoch – mit steigender Tendenz. Mit dem Wachstum der Fraktionsbeiträge kann nicht einmal das chinesische Bruttoinlandprodukt mithalten. Zuletzt wurde der Geldhahn 2009 zusätzlich aufgedreht – auf nunmehr 144’500 Franken Grundbetrag plus 26’800 Franken je Fraktionsmitglied. Gesamthaft derzeit 7.6 Millionen Franken pro Jahr.

2. Mandatsbeiträge

Einen indirekten Vorteil erlangen Parteien auch dadurch, dass sie ihre Mandatsträger dazu verpflichten, einen Teil ihres Gehalts an die Partei abzugeben. Das können ein paar Prozent sein, je nach Partei und Einkommensklasse aber auch deutlich über 10 Prozent (nationale Partei, kantonale und Gemeindesektion zusammengenommen). Bei einer grösseren Partei können etwa die Abgaben der höheren Richter allein auf Bundesebene mehrere zehntausend Franken ausmachen. Da die Parlamentarier ihren Lohn (wie auch jenen von Bundesräten und Richter) selber festlegen können, ist davon auszugehen, dass sie bei der Festsetzung der Höhe die Mandatssteuer berücksichtigen.

Finanzielle Bedeutung: unterschätzt. Gemäss einer neueren empirischen Studie werden die Parteibeiträge der National- und Ständeräte im Mittel auf 10’500 Franken veranschlagt.[1] (Fast genau so viel beträgt der maximal zulässige Abzug bei der direkten Bundessteuer – ein Schelm, wer Böses denkt.) Die höchsten genannten Beträge betragen dabei 25’000 (Nationalrat) respektive 22’000 Franken (Ständerat). Auch bei diesen obligatorischen Abgaben sind im Übrigen die Destinatäre Partei und Fraktion nicht sauber getrennt. Unter dem Strich werden die Parteikassen dank dieser Abgaben mit etwa 2.5 Millionen Franken jährlich geäufnet.

Geht man von schätzungsweise weiteren 2.5 Millionen Franken für die ungleich zahlreicheren Mandate auf Kantons- und Gemeindeebene aus, liegt man in der Grössenordnung von 5 Millionen Franken jährlich.

3. Steuerabzug für Parteibeiträge

Wer einer Partei Geld spendet, muss zwar niemandem darüber Rechenschaft ablegen, darf aber dem Steueramt davon erzählen und sich einen Steuerrabatt dafür abholen. Seit 2011 können in allen Kantonen Beiträge an politische Parteien bis zu einem bestimmten Betrag (je nach Kanton unterschiedlich, bei den direkten Bundessteuern 10’100 Franken) von den Einkommenssteuern abgezogen werden. Als Parteibeiträge gelten auch Mandatsbeiträge. Es verwundert denn auch nicht, dass der schweizweite Steuerabzug sowohl im National- als auch im Ständerat mit grosser Mehrheit abgesegnet wurde – die Parlamentarier profitieren davon sehr direkt. Auch Unternehmen dürfen in den meisten Kantonen (nicht aber auf Bundesebene) Spenden an Parteien von der Gewinnsteuer abziehen – sofern es sich um einen «geschäftsmässig begründeten Aufwand» handelt (was bedeutet, dass das Geld einen Einfluss auf politische Entscheide hat).

Finanzielle Bedeutung: beträchtlich. Aufgrund einer Umfrage unter den Kantonen kann davon ausgegangen werden, dass die natürlichen Personen schweizweit Beiträge an Parteien in der Höhe von rund 50 Millionen Franken von den Steuern abziehen. Dadurch dürften Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen rund 10 Millionen Franken Steuereinnahmen pro Jahr entgehen (siehe hierzu 50 Millionen für die Parteien).

4. Direkte Finanzierung von Jungparteien

Eine direkte Finanzierung von Parteien durch den Bund gibt es bei den Jungparteien. Diese erhalten im Rahmen der «ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung» von Jugendorganisationen Beiträge aus dem Topf des Bundesamts für Sozialversicherungen. Geld gibt es etwa für Standaktionen, Ferienlager oder Parties. Die Grenzen zur Mutterpartei dürften auch bei den Jungparteien fliessend sein. Hinter vorgehaltener Hand erklären einem Jungpolitiker, wie man beispielsweise relativ mühelos aus einer Sammelaktion der Mutterpartei einen Anlass der Jugendsektion machen und so den Bundesbeitrag «optimieren» kann.

Eine direkte Finanzierung von Parteien durch den Bund gibt es bei den Jungparteien. Diese erhalten im Rahmen der «ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung» von Jugendorganisationen Beiträge aus dem Topf des Bundesamts für Sozialversicherungen. Geld gibt es etwa für Standaktionen, Ferienlager oder Parties. Die Grenzen zur Mutterpartei dürften auch bei den Jungparteien fliessend sein. Hinter vorgehaltener Hand erklären einem Jungpolitiker, wie man beispielsweise relativ mühelos aus einer Sammelaktion der Mutterpartei einen Anlass der Jugendsektion machen und so den Bundesbeitrag «optimieren» kann.

Finanzielle Bedeutung: vergleichsweise bescheiden. 2016 erhielten alle Jungparteien zusammen 286’000 Franken. Zum Vergleich: Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente erhält für drei Jahre 3.3 Millionen Franken. Für die Jungparteien ist das Geld aber eine bedeutende Einnahmequelle.

5. Rückerstattung von Wahlkampfkosten

Direkte staatliche Parteienfinanzierung ist in der Schweiz selten, wird aber in Freiburg und Genf praktiziert. Der Anspruch der Parteien und Wählergruppen auf teilweise Rückersattung der Wahlkampfkosten hängt vom erreichten Wahlresultat ab.

Im Kanton Genf profitieren seit 1971 jene Parteien von staatlichen Zuschüssen, die einen Wähleranteil von mindestens fünf Prozent erreicht haben. Bei Majorzwahlen sind nur jene Gruppierungen anspruchsberechtigt, deren Kandidaten 20 Prozent der Stimmen erlangt haben. Wer diese Hürden erreicht, wird mit 10’000 (kantonale Wahlen) respektive 6000 Franken (Wahlen Stadt Genf) unterstützt. – In Freiburg kommen generell alle Parteien respektive Kandidaten in den Genuss staatlicher Beiträge, die ein Prozent der Stimmen erlangt haben (Proporz und Majorz), dies nicht nur bei kantonalen, sondern auch bei den Nationalratswahlen. Die Beiträge sind in Freiburg aber nicht fix, sondern werden proportional zum jeweiligen Wähleranteil verteilt.

Finanzielle Bedeutung: insgesamt minim, lokal aber bedeutsam. Mit 10’000 Franken lässt sich in mittelgrossen Kantonen wenig ausrichten. Gesamthaft betrugen die Zuschüsse im Kanton Genf aber immerhin 325’000 (Jahr 2003), 170’000 (2005) respektive 289’000 Franken (2007). Im Kanton Freiburg werden innerhalb einer Legislaturperiode rund 650’000 Franken bereitgestellt (Grossrats-, Staatsrats-, Ständerats- und Nationalratswahlen).[2]

6. Unterstützung bei der Wahlwerbung

Auf kantonaler Ebene ist ein weiteres Instrument der indirekten staatlichen Finanzierung verbreitet: die Übernahme der Kosten für den Versand von Wahlwerbung. Diese kantonale Regelung ist etwa in Aargau, Bern, Jura, Nidwalden und Solothurn bekannt: Durch einen gemeinsamen Versand des Werbematerials wird den politischen Gruppierungen (respektive bei Majorzwahlen: allen Kandidaten) ermöglicht, ihren Wahlprospekt den Wählern zustellen zu lassen. In die gleiche Kategorie fällt die Zurverfügungstellung von Werbeflächen auf öffentlichem Grund für Werbeplakate der Parteien. Diese kennen etwa die Kantone Genf und Neuenburg sowie die Stadt Bern.[3]

Finanzielle Bedeutung: ansehnlich. Die Instrumente gibt es zwar nur auf lokaler Ebene, dort dürften sie indes einen nicht unwesentlichen Betrag ausmachen. Beispielsweise kostet der Versand eines Grossbriefes von 500 Gramm an alle 530’000 Haushalte im Kanton Bern über 279’000 Franken.

Fazit

Eine Schätzung, wie viel diese Fördermassnahmen zusammengenommen ausmachen, ist natürlich mit Vorsicht zu geniessen. Grob veranschlagt dürfte die Summe aber gegen 20 Millionen Franken pro Jahr betragen. All diese Fördermassnahmen sind per se nicht problematisch. Es gibt durchaus legitime Gründe dafür, dass der Staat politische Parteien finanziell unterstützt, wenn in der Bundesverfassung schon ihre Bedeutung für die demokratische Meinungs- und Willensbildung betont wird. Aber dann sollte man wenigstens ehrlich sein, wenn es wieder einmal um Transparenz bei der Politikfinanzierung geht: Den Mythos der fehlenden staatlichen Parteienfinanzierung dagegen ins Feld zu führen, ist heuchlerisch.

[1] Pascal Sciarini/Frédéric Varone/Giovanni Ferro-Luzzi/Fabio Cappelletti/Vahan Garibian/Ismail Muller, Studie über das Einkommen und den Arbeitsaufwand der Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier, Genf 2017, 17 f.

[2] Martina Caroni, Geld und Politik, Habil. Bern 2009, 91 ff.

[3] Versand der Wahlwerbung: § 16 Abs. 4 ff. GPR-AG; Art. 48 f. PRG-BE; Art. 14a LDP-JU; Art. 40 Abs. 3 WAG-NW; § 63 ff. GpR-SO. Plakatflächen: Art. 19 Reklamereglement Bern. Vgl. Caroni, 77 f.

Recent Comments