Immer wieder war das Tessin im 19. Jahrhundert Schauplatz hitziger Konflikte zwischen Liberalen und Konservativen. Den Frieden brachten schliesslich zwei Neuerungen, die den Kanton zum Vorbild für die ganze Schweiz machen sollten.

Immer wieder war das Tessin im 19. Jahrhundert Schauplatz hitziger Konflikte zwischen Liberalen und Konservativen. Den Frieden brachten schliesslich zwei Neuerungen, die den Kanton zum Vorbild für die ganze Schweiz machen sollten.

In keinem anderen Kanton war im 19. Jahrhundert der Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen derart heftig wie im Tessin. Der Höhepunkt der Auseinandersetzungen war der Putsch von 1890, der den Kanton an den Rand eines Bürgerkriegs brachte. Am Ursprung der blutigen Ereignisse stand das Wahlrecht – dieses sollte sich zugleich als der Schlüssel zur Befriedung des Konflikts herausstellen.

1830 nahm das Tessin ein erstes Mal eine Pionierrolle innerhalb der Eidgenossenschaft ein, als es als erster Kanton eine liberale Regenerationsverfassung in Kraft setzte. Diese basierte auf den Ideen der französischen Revolution und proklamierte Freiheit, Gleichheit sowie die Trennung von Kirche und Staat. Gegen diese Grundsätze formierte sich bald Widerstand kirchentreuer Konservativer.

Die beiden politischen Blöcke lieferten sich in der Folge einen erbitterten Streit um die Macht, bei dem beide Seiten wenig zimperlich vorgingen. So enteignete die radikale Regierung 1848 – als infolge der Gründung des Bundesstaats die Zolleinnahmen wegfielen – kurzerhand die Klöster, um die maroden Staatsfinanzen aufzubessern. 1855 ging sie noch weiter, als sie den verhassten Klerus vom Wahlrecht ausschloss, ein klarer Widerspruch zur Bundesverfassung.

Das geltende Wahlsystem verstärkte die Polarisierung. Gewählt wurde das Parlament – wie damals üblich – im Majorzsystem, und zwar in 38 Wahlkreisen mit je 3 Sitzen. Das Mehrheitssystem hatte den bekannten Effekt, dass kleine Unterschiede an erhaltenen Stimmen die Kräfteverhältnisse im Kanton gänzlich umkehren konnten. Umso erbitterter kämpften die beiden Parteien um die Macht, weil der Mehrheit im Parlament alles, der Minderheit nichts zukam. Ein italienischer Besucher beschrieb die politische Kultur so: «Bei jedem Machtwechsel im Kanton Tessin unterdrückt die Siegerpartei moralisch alle Anhänger der Besiegten und besetzt alle Ämter, auch die geringsten, mit den eigenen Parteigängern.»[1]

Nach dem Wahlsieg der Konservativen 1875 nahmen die Spannungen weiter zu. Die unterlegenen Radikalen reichten beim Bundesrat Rekurs gegen die Grossratswahlen ein mit der Begründung, durch das Wahlsystem benachteiligt zu werden. Tatsächlich verletzte dieses den Grundsatz der politischen Gleichheit in grober Weise, weil die einzelnen Wahlkreise zwar unterschiedlich grosse Bevölkerungen zählten, trotzdem aber alle Anrecht auf genau drei Sitze hatten.[2] Bevorteilt wurden vor allem kleine Kreise in den Tälern, wo die Konservativen besonders stark waren.[3]

Auch der Bundesrat sah die Verfassung durch das Tessiner Wahlsystem verletzt, sah sich aber nicht dafür zuständig und überwies die Angelegenheit an die Bundesversammlung, das den fraglichen Artikel in der Tessiner Verfassung schliesslich ausser Kraft setzte.

Die Auseinandersetzung um die Ausgestaltung des neuen Wahlsystems verschärfte den Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen weiter. 1876 kam es in Stabio zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit mehreren Todesopfern. Daraufhin intervenierte der Bundesrat und sendete zum ersten Mal einen Kommissär ins Tessin. Unter seiner Vermittlung einigten sich die verfeindeten Gruppen darauf, die Wahlen von 1879 um zwei Jahre vorzuverschieben und unter einem neuen Wahlsystem durchzuführen, das die Sitze nach Massgabe der Bevölkerung auf die Wahlkreise verteilte.

Vom Regen in die Traufe

Die Konservativen gewannen die Wahlen erneut und machten sich sogleich daran, ihre Macht zu sichern. Mit der Mehrheit im Grossen Rat konnten sie die Wahlkreise nach Belieben einteilen und griffen dabei zur mehrfach bewährten Methode des «Gerrymandering». So teilte sie dem Wahlkreis Gambarogno, der bis dahin zuverlässig liberal gewählt hatte, die beiden konservativen Gemeinden Gordola und Cugnasco zu, woraus sich ein Wahlkreis mit vier Sitzen ergab, die fortan alle an die Konservativen fielen. Angesichts solcher Manipulationen[4] bezeichnete der Jurist Albert Schneider in einem Bericht die Wahlgeografie im Kanton Tessin als «artifiziell und monstruös».[5] Hinzu kam, dass für die Berechnung der Sitzzahlen auch Bürger gezählt wurden, die längst nicht mehr in der Gemeinde wohnten. Das gab den mehrheitlich konservativen Gemeinden in den Tälern, deren Einwohner vielfach nach Italien emigriert waren, zusätzliches Gewicht.

Für die Liberalen war die Änderung des «ungerechten» Wahlsystems somit ein Wechsel vom Regen in die Traufe. Exemplarisch zeigte sich dies bei den Wahlen 1889, bei denen die Konservativen mit 51 Prozent der Stimmen 69 Prozent der Sitze im Grossen Rat holten.[6] Die radikale Zeitung «Il Dovere» (die heutige «La Regione») kommentierte sarkastisch: «Es lebe die Gleichberechtigung!»

Das Wahlresultat bestätigte die Liberalen in ihrer Befürchtung, trotz ausgeglichener Kräfteverhältnisse auf lange Frist von der Macht ausgeschlossen zu bleiben. Ihre Empörung entlud sich zunächst in der rekordverdächtigen Zahl von 726 Rekursen, die gegen das Ergebnis beim Bundesrat eingingen. Bald schon griffen sie allerdings zu drastischeren Mitteln: Am 11. September 1890 stürmte eine Gruppe radikaler Aufständischer das Regierungsgebäude in Bellinzona und verhaftete die anwesenden Regierungsmitglieder. Im Getümmel wurde der Staatsrat Luigi Rossi durch einen Revolverschuss getötet. Die Revolutionäre riefen eine provisorische Regierung aus und setzten das Parlament ab.

Oberst Arnold Künzli.

Der Bundesrat reagierte sofort und beschloss eine Bundesintervention. Er schickte zwei Berner Infanteriebataillone – die gerade einen WK in der Nähe leisteten – unter der Führung von Nationalrat und Oberst Arnold Künzli ins Tessin. Er hatte den Auftrag, die provisorische Regierung aufzulösen und vorübergehend selbst die Regierungsgewalt zu übernehmen.

Am 12. September trafen Künzlis Truppen mit einem Sonderzug in Bellinzona ein. Er ermahnte das Volk zunächst in einer Proklamation zur Ruhe und machte sich dann daran, die verhafteten Staatsräte wieder auf freien Fuss zu setzen.

Dann allerdings kam es zu einem Missverständnis, das beinahe folgenschwer gewesen wäre. Der Bundesrat hatte Künzli nämlich in einer ergänzenden Weisung am 13. September beauftragt, ihm «zu berichten, in welchem Momente die gesprengte Regierung im Stande und gewillt sei, ihre Funktionen wieder auszuüben». Künzli leitete daraus die Aufforderung ab, die konservative Regierung wieder einzusetzen. Das, so seine Befürchtung, würde jedoch neue Unruhen und Blutvergiessen zur Folge haben. Künzli telegrafierte nach Bern, der Auftrag erscheine ihm «so folgenschwer, ernst und bedenklich für Zukunft des Kantons und der Eidgenossenschaft, dass ich meinen Namen mit dieser Massregel nicht verknüpfen kann». Der Oberst verweigerte den Befehl und ersuchte den Bundesrat um Entlassung als Kommissär.

Die Regierung antwortete umgehend und erklärte: «Wir haben Sie nicht beauftragt, die alte Regierung wieder einzusetzen, sondern über die Frage zu berichten, in welchem Moment dieselbe im Stande und Willens sei, die Staatsgeschäfte wieder an die Hand zu nehmen.» Der Bundesrat lehnte das Demissionsgesuch ab, nicht ohne aber Künzli zu ermuntern: «Wir verkennen die Schwierigkeit Ihrer Aufgabe nicht, appellieren aber an Ihren Patriotismus.»

In der Folge setzte Künzli die provisorische Regierung ab und setzte die von den Liberalen verlangte Abstimmung über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung an. Nachdem das Volk dieser am 5. Oktober zugestimmt hatte, ging es nun darum, ein politisches System zu finden, das dem Kanton endlich friedliche und stabile Verhältnisse bringen würde. Oberst Künzli sollte recht behalten mit seinen Worten, die er bereits kurz nach seiner Ankunft im Tessin geäussert hatte: «Frieden und bessere Zustände können nur wiederkehren, wenn jede Partei die Vertretung in den administrativen und richterlichen Behörden erhält, die ihr nach ihrer Stärke gebührt, und wenn die vernünftigen Theile beider Parteien auf dieser Grundlage zu einer Verständigung gelangen.»

«Zu kompliziert»

Auf Anregung von Künzli organisierte der Bundesrat eine Reihe von Versöhnungskonferenzen zwischen den zerstrittenen Fraktionen und versuchte einen Kompromiss zwischen ihnen zu vermitteln. Zunächst verlangte die bundesrätliche Delegation die Wahl einer «gemischten Regierung», also eines Staatsrats, der aus Konservativen und Liberalen zusammengesetzt ist.

Was das Wahlsystem angeht, verzichtete der Bundesrat zunächst auf eine konkrete Empfehlung und sprach sich stattdessen grundsätzlich für ein System aus, das «die gerechte Vertretung der Parteien» gewährleisten würde. Die Einführung des Proporzsystems wurde im Grossen Rat diskutiert, allerdings schreckte man davor zurück, da die Anwendung dieses Systems «zu kompliziert» sei und «unser Volk mit der Idee derselben noch zu wenig vertraut» sei, wie es der gemässigt konservative Abgeordnete Agostino Soldati ausdrückte.[7] Die Konservativen schlugen stattdessen das System der «limitierten Stimmabgabe» vor.[8]

Allerdings kam eine vom Bundesrat in Auftrag gegebene statistische Untersuchung zum Schluss, dass dieses System die konservative Dominanz nur leicht vermindern würde. Weil die Liberalen zudem die limitierte Stimmabgabe ablehnten und damit eine neue Staatskrise drohte, ging der Bundesrat schliesslich in die Offensive und sprach sich offen für das «System der Proportionalvertretung» aus.

Unter dem Druck der Landesregierung stimmten die verfeindeten Parteien den bundesrätlichen Vorschlägen schliesslich zu. Am 5. Dezember 1890 verabschiedete der Grosse Rat ein Gesetz zur Wahl des Verfassungsrats nach dem Proporzsystem.[9] Gleichzeitig wählte er zwei Liberale in den fünfköpfigen Staatsrat (der damals noch nicht vom Volk gewählt wurde). Zum ersten Mal wurde das Tessin im Konkordanzsystem regiert.

Die erstmalige Anwendung des Proporzsystems in der Schweiz verlief allerdings nicht wie gewünscht: Denn die Konservativen versuchten das neue System zu ihrem Vorteil auszunutzen, indem sie in einigen Wahlkreisen mehrere Listen aufstellten in der Hoffnung, damit mehr Sitze zu gewinnen. Die Liberalen waren darüber derart erbost, dass sie die Wahl am 11. Januar kurzerhand boykottierten. Als Folge davon bestand der Verfassungsrat vollständig aus Konservativen. Immerhin führte dieser Verfassungsrat das Proporzsystem auch für die Wahlen des Grossen Rats ein und sorgte damit für eine fairere Verteilung der Parlamentssitze.

Die Debatte über das Wahlsystem war damit im Tessin zwar noch lange nicht abgeschlossen.[10] Fortan wurde diese Debatte aber im Rahmen eines geordneten demokratischen Prozesses ausgetragen. Gewaltsame Auseinandersetzungen gehörten der Vergangenheit an.

Vorbild für den Bund

Die Ironie der Geschichte ist, dass der freisinnige Bundesrat den Kanton Tessin zu zwei Neuerungen zwang, denen er sich auf Bundesebene vehement widersetzte: die Proporzwahl und die Konkordanz. Während er die Tessiner Konservativen dazu drängte, den Liberalen eine angemessene Vertretung in der Regierung zuzugestehen, verweigerte er genau das den Konservativen im Bundesstaat. Immerhin wurde 1891 mit Josef Zemp der erste Katholisch-Konservative in den Bundesrat gewählt. Auch von einer «gerechten Vertretung der Parteien» im Parlament, wie er sie im Tessin forderte, wollte der Bundesrat im Bezug auf den Nationalrat nichts wissen und sträubte sich bis 1918 dagegen, als das Volk die Proporzwahl der grossen Kammer annahm.

Das doppelte Spiel der freisinnigen Mehrheit in Bundesbern sorgte schon damals für kritische Töne. So klagte der Zürcher Konservative Georg von Wyss 1890 in einem Brief: «Welch trauriges Spektakel, dass die [eidgenössischen] Räte (…) die Tessiner Revolutionäre schützen und für sie Konzessionen fordern, die sie gleichzeitig all jenen verweigern, welche nicht gleich denken wie sie.»[11]

Schliesslich ist noch eine weitere Neuerung im Kanton Tessin aufschlussreich: 1892 führte der Südkanton nicht nur die Volkswahl der Regierung (nach dem Proporzverfahren) ein, sondern auch die Möglichkeit, dieselbe mittels Volksabstimmung abzuberufen. Diese Reform wurde explizit damit begründet, dass dadurch gewaltsame Umstürze verhindert werden könnten.

Dieser Beitrag ist der sechste Teil der (unterdessen endlosen) Serie «Trouvaillen aus den Anfängen des Bundesstaats». Bereits publiziert:

[1] Dossi, Carlo (1964): Note azzurre, zitiert in: Ceschi, Raffaello (2003): Geschichte des Kantons Tessin.

[2] Gemäss dem Bundesrat hatte etwa eine Stimme im Kreis Levizzara fast sechsmal mehr Gewicht als eine in Lugano. Quelle: Kölz, Alfred (1992): Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte.

[3] Die Liberalen, die sich nun darüber beklagten, hatten es aber offenbar nicht für nötig befunden, während ihrer über 30 Jahre an der Macht das Wahlsystem anzupassen.

[4] Für weitere Beispiele siehe Ghiringhelli, Andrea (1995): Il cittadino e il voto.

[5] Schneider, Albert (1889): Rapporto sui ricorsi concernenti le elezioni al Gran Consiglio presentato all’alto Consiglio Federale, zitiert in: Ceschi, Raffaello (2003): Geschichte des Kantons Tessin.

[6] Die Konservativen erhielten 12’653 Stimmen und 77 Sitze, die Liberalen 12’018 Stimmen und 35 Sitze. Quelle: Ghiringhelli (1995).

[7] Man beachte die Parallelen zur Diskussion, die später auf Bundesebene geführt wurde.

[8] Dabei handelt es sich um eine Mehrheitswahl in Mehrpersonenwahlkreisen (wie sie damals in der Schweiz üblich war) mit der Besonderheit, dass die Wähler weniger Stimmen zur Verfügung haben, als Sitze zu vergeben sind. Das gibt Minderheitsparteien bessere Chancen auf eine Vertretung.

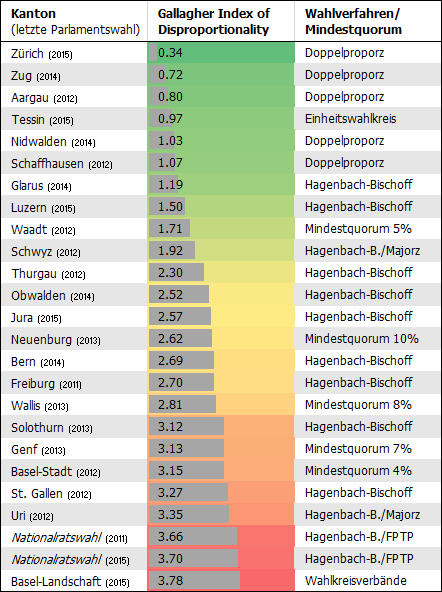

[9] Für die Aufteilung der Sitze auf die Parteien kam das Bruchzahlverfahren (Hare-Niemeyer-Verfahren) zur Anwendung und nicht das Hagenbach-Bischoff-Verfahren, das sich später in den meisten Kantonen und auf Bundesebene durchsetzen sollte. Das Tessin ist heute neben Waadt der einzige Kanton, der sein Parlament nach dem Bruchzahl-Verfahren wählt.

[10] Insbesondere wurde die Zahl der Wahlkreise von 17 kontinuierlich verkleinert, bis 1920 ein Einheitswahlkreis für den ganzen Kanton eingeführt wurde.

[11] Brief an Ernest Naville, zitiert in: Wisler, Dominique (2008): La démocratie genevoise.

Recent Comments