Diverse Vorstösse möchten der wahlrechtlichen Doktrin des Bundesgerichts Paroli bieten. Und hierzu ein neues Bundesgesetz oder gar eine Verfassungsänderung erwirken. Wie kam es dazu? Und was brächten diese?

Wie erzürnt der «teuflische» Nationalrat und das Bundesgericht ob der neuerlichen Initiativen aus Uri und Zug reagieren werden?

Kürzlich – und von der Öffentlichkeit praktisch unbemerkt[1] – hat die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-SR) zwei Standesinitiativen aus der Innerschweiz beraten, welche nichts weniger als die «Wiederherstellung der Souveränität der Kantone bei Wahlfragen» fordern.[2] Und in diesem Sinne gar die Bundesverfassung ändern wollen. Die Kommission gab diesen Begehren zwar nicht statt. Sie lancierte jedoch ihrerseits flugs eine Kommissionsinitiative «Gesetzliche Verankerung der Anforderungen an die Wahlsysteme der Kantone» als eine Art indirekter Gegenvorschlag. Wie kam es dazu? Und was würde jenes neue Gesetz bedeuten?

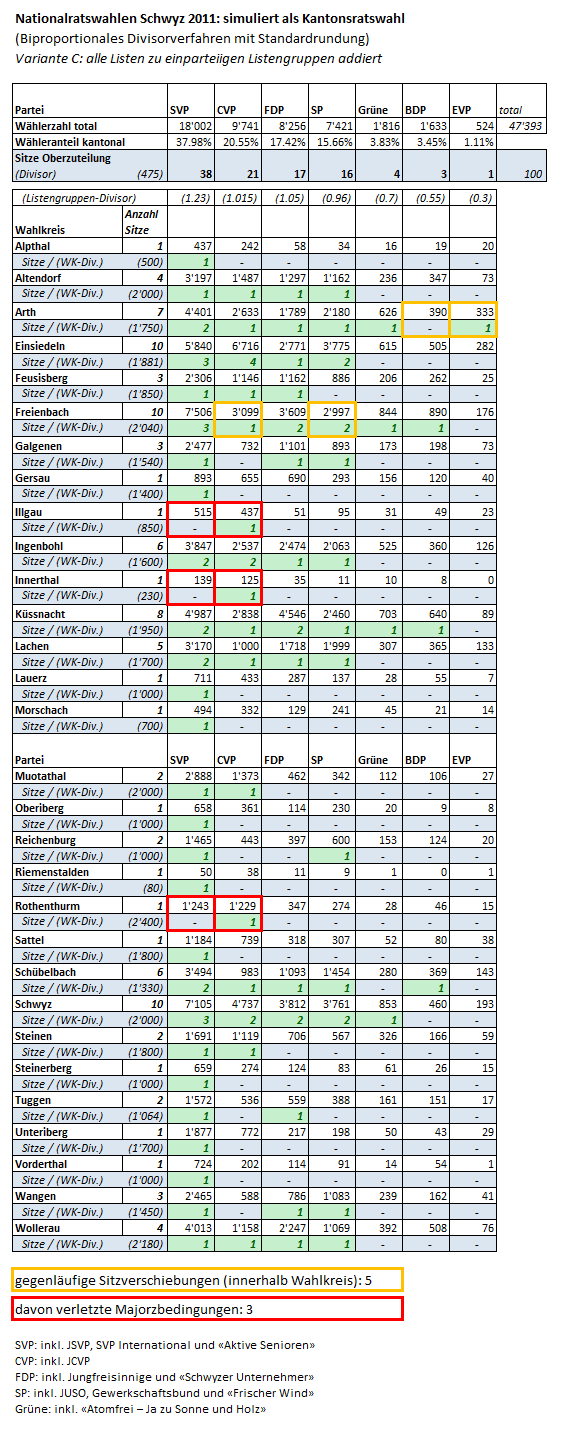

Blenden wir zurück ins Frühjahr 2013. Damals beriet das Bundesparlament über die Gewährleistung der neuen Schwyzer Kantonsverfassung, welcher zwar der Ständerat grünes Licht gab, die der Nationalrat aber refüsierte. Wie zuvor der Bundesrat (und vorab das Bundesgericht, welches den Ball erst ins Rollen gebracht hatte) betrachtete die grosse Kammer die Schwyzer Wahlkreise als verfassungswidrig.[3] Schliesslich hat kein Proporz-Kanton so viele (30) Wahlkreise und vor allem so kleine: Fast die Hälfte davon sind Einerwahlkreise, was mit «Proporz» nicht mehr allzu viel zu tun hat. Die Wahlrechtsgleichheit wird dadurch verletzt – oder, bildlich gesprochen: Relativ viele Schwyzer Wahlzettel landeten bisher unverwertet im Schredder.

Auslöser CVP des Kantons Zug

Das nationalrätliche Njet stiess jedoch nicht nur in Schwyz selbst (dort musste es geradezu erwartet werden[4]), sondern fast noch mehr im Nachbarkanton Zug auf Unverständnis. Denn auch das Zuger Wahlsystem war zuvor als verfassungswidrig kassiert worden, weshalb just zu jener Zeit der Kanton daran war, sein Wahlrecht – äusserst widerwillig – zu überarbeiten.[5] CVP-Fraktionschef Andreas Hausherr deponierte daher eine Motion auf Einreichung einer Standesinitiative mit dem eingangs erläuterten Ansinnen. Begründet wurde es mit der vermehrten Einmischung des Bundesgerichts bei der Ausgestaltung der kantonalen Wahlsysteme. Aber auch die nationalrätliche Ablehnung eines Wahlverfahrens, obschon dieses vom entsprechenden (Schwyzer) Wahlvolk selbst so angenommen worden ist, stiess auf Unmut. Daher müssten «vom Bundesrecht her hier die notwendigen Grenzen gesetzt werden».

Ein Jahr später pflichtete der Zuger Regierungsrat dem Motionär bei, «dass die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichts im Bereich des kantonalen Wahlrechts zunehmend zu einer Beschneidung der Kantone und zur Verunmöglichung kantonaler Eigenständigkeiten» führe. Durch «eine präzisere Formulierung von Artikel 34 der Bundesverfassung und damit auf eine Wieder-Besinnung auf die kantonalen Eigenständigkeiten» soll die bundesgerichtliche Doktrin korrigiert werden. – Ob auch die Zuger Wahlberechtigen diese Konfrontation gesucht hätten, sei dahingestellt, haben diese doch im September 2013 mit hohen 81 Prozent dem neuen doppeltproportionalen Wahlverfahren für den Kantonsrat zugestimmt.

Der Kantonsrat selbst war jedoch mehrheitlich überzeugt, mit dieser Standesinitiative ein Exempel statuieren zu müssen. Ansonsten würde es «letztlich dazu führen, dass in Zukunft das Bundesgericht entscheidet, wie in den einzelnen Kantonen gewählt werden darf», wie die FDP-Sprecherin warnte. Und die CVP war «der Überzeugung, dass es sich bei den diskutierten Wahlrechtsfragen in erster Linie nicht um eine juristische, sondern um eine politische Fragestellung handelt».

Rundumschlag nach Altdorf, Sarnen, Stans, Schwyz, Chur und Sion

Doch dieser Zuger CVP-Offensive nicht genug, haben die Motionäre auch ihre Drähte in die Kantone Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden, Graubünden und Wallis aktiviert, deren Wahlsysteme ebenso reformbedürftig waren beziehungsweise immer noch sind. Die dortigen Sektionen wurden daher motiviert, gleichlautende, parallele Vorstösse einzureichen, um Bundesbern eher unter Druck setzen zu können. Denn Standesinitiativen, die nur aus einem einzigen Kanton rühren, stossen in Bern regelmässig auf wenig Resonanz, wie auch der Zuger CVP-Nationalrat Gerhard Pfister weiss.[6]

In Uri wurden die lokalen CVP- und SVP-Fraktionen tatsächlich aktiv und deponierten alsbald eine analoge Motion. Diese befürchteten, dass dereinst auch in Uri eine Wahlbeschwerde dazu führen könnte, dass das höchste Gericht das dortige Proporz-/Majorz-Mischsystem kassiert. Im Gegensatz zum Zuger Regierungsrat hielt die Regierung in Altdorf aber nicht viel von diesem Vorgehen. Das Bundesgericht habe bei seinen Entscheidungen über die Verfassungsmässigkeit der Proporzwahlsysteme der Kantone Zug, Nidwalden und Schwyz seine Kompetenzen nicht überschritten. Und weiter gibt der Regierungsrat zu bedenken: «Die Kantone verfügen im Rahmen der Vorgaben der Bundesverfassung und der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei der Ausgestaltung ihres Wahlsystems über eine ausreichende gesetzgeberische Freiheit. Auch wäre es rechtsstaatlich und demokratisch bedenklich, auf Verfassungsstufe die richterliche Überprüfung des kantonalen Wahlrechts durch das Bundesgericht vollständig auszuschliessen.»

Diese Einwände vermochten indes den Urner Landrat nicht zu überzeugen. Er überwies die Standesinitiative mit 35 zu 23 Stimmen. – In seinem Schreiben an die Bundesversammlung zur Übermittlung der Standesinitiative empfindet nun auch plötzlich die Urner Regierung eine «zunehmende Beschneidung der Kantone, die kantonale Eigenständigkeiten verunmöglicht». Von den rechtsstaatlichen Warnungen ist nichts mehr zu lesen, dagegen «soll in den Kantonen das Volk sein Wahlsystem bestimmen können» wofür «ein Zeichen zu setzen» sei.[7]

Absagen aus Graubünden und Wallis

Auch in Graubünden stiess die Zuger Blaupause auf fruchbaren Boden, was prima vista verständlich ist, wählen doch nebst den Appenzellern einzig noch die Bündner im Majorz. In einem Wahlsystem also, dass rechtspolitisch vermehrt unter Druck gerät.[8] – Der Antrag der Fraktion CVP auf Einreichung einer Standesinitiative wurde indes von der Regierung als «weder rechtlich notwendig noch inhaltlich sinnvoll» beurteilt, denn «die Möglichkeit der Überprüfung grundsätzlicher staatsrechtlicher Fragen – dazu gehört ohne Zweifel auch die Ausgestaltung der Wahlsysteme in den Kantonen – durch das Bundesgericht ist nach dem Staatsverständnis der Regierung unverzichtbar».

Das «Bundesgericht hat auch in der neueren Praxis das Majorzwahlverfahren für Parlamentswahlen immer als gleichwertige Alternative anerkannt», befand der Kommissionspräsident in der Plenumsdebatte. (Eine Einschätzung, die nach dem später folgenden «Appenzeller Urteil» so womöglich nicht mehr gemacht worden wäre.) – Der Bündner Grosse Rat lehnte den Vorstoss darauf mit 61 zu 37 ab.

Nicht besser erging es zur gleichen Zeit einer Dringlichen Resolution der CVP Oberwallis, die in Reaktion eines höchstrichterlichen Urteils betreffend das Walliser Wahlsystem lanciert wurde: «Es kann nicht akzeptiert werden, dass das Bundesgericht demokratisch beschlossene Wahlsysteme grundlos umstösst.» – Im Walliser Grossen Rat hielt Franz Ruppen (SVP) dagegen: «In der Resolution wird ausgeführt, dass die wichtige Frage, wie in Zukunft in den einzelnen Kantonen gewählt werden soll, zu einem guten Teil dem Bundesgericht überlassen wird. Dies trifft keinesfalls zu! Die Kantone sind in der Ausgestaltung ihres politischen Systems und des Wahlverfahrens weitgehend frei. Sie müssen einzig minimale verfassungsrechtliche Prinzipien beachten.» Der Rat folgte ihm und wies die Standesinitiative klar mit 90 zu 33 Stimmen ab.

Ein Bundesgesetz als «Zeichen gegen Lausanne»?

Wie eingangs erwähnt, haben aber die verbleibenden zwei Standesinitiativen dazu geführt, dass die SPK-SR eine eigene Kommissionsinitiative eingereicht hat. Statt einer aufwendigen Verfassungsänderung will diese das Ansinnen auf Gesetzesstufe aufgreifen; ihr Wortlaut liest sich wie folgt:

Die geltende Bundesgerichtspraxis beim kommunalen und kantonalen Wahlrecht wird in einem Bundesgesetz verankert. Dabei wird insbesondere folgenden Punkten Rechnung getragen:

1. Die Kantone legen die Wahlsysteme für die kommunalen und kantonalen Wahlen im Rahmen des Bundesrechts fest.

2. Die Kantone können Proporz-, Majorz- oder Mischverfahren festlegen.

3. Die Kantone können spezielle Regelungen vorsehen, um – namentlich regionale oder sprachliche – Minderheiten zu schützen.

4. Die Kantone können ein gesetzliches Quorum von bis zu 10 Prozent festlegen.

Der Einleitungssatz zu diesem neuen Gesetz suggeriert also, dass damit die geltende, wahlrechtliche Bundesgerichts-Doktrin «bloss» positivrechtlich festgehalten werden soll. Inhaltlich sollen die aktuellen roten Linien nicht verschoben werden, weder erschwert noch vereinfacht. Ob diesem Versprechen nachgekommen werden kann (und von den Urhebern intendiert ist), erscheint fragwürdig:

Ziffer 1 repetiert bloss, was die Bundesverfassung ohnehin längst vorgibt: «[D]ie Kantone regeln sie [die Ausübung der politischen Rechte] in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten.» (Art. 39 Abs. 1 BV) Diese deklaratorische Abschreibübung erweist sich als nicht weiter tragisch.

Ziffer 2 ist bereits heikler. Zwar werden derzeit auch Majorz-, ja gar Mischsysteme durch die Rechtsprechung gestützt, so zuletzt im kürzlichen Urteil zum Kanton Appenzell A.Rh.: «Das anwendbare Recht kann ein gemischtes Wahlsystem vorsehen, welches Elemente sowohl des Majorz- als auch des Proporzprinzips enthält.»[9] Auch der majorzbedingte Doppelproporz (Zug, neu Schaffhausen) erweist sich als eine Art Mischsystem.[10]

Jedoch können die sehr unterschiedlich ausgestalteten Mischsysteme der Kantone Appenzell (Grundsatz Majorz, Gemeinden können Proporz einführen), Uri (horizontales Mischsystem), Basel-Stadt (Einerwahlkreis Bettingen) und Schaffhausen/Zug (majorzbedingter Doppelproporz) keineswegs über einen Leisten geschlagen werden. Die Frage, ob ein konkretes Mischsystem zulässig ist oder nicht, muss stets im Einzelfall geprüft werden.

Letztlich soll auch im Majorz die Erfolgswertgleichheit beachtet werden, sprich: möglichst wenig Stimmen unverwertet unter den Tisch fallen. Durch Mehrheitswahlverfahren mit wahlkreisübergreifendem Ausgleich (etwa: Fair Majority Voting) oder durch Präferenzwahl (Single transferable vote) liesse sich der Majorz durchaus bundesrechtskonform ausgestalten.

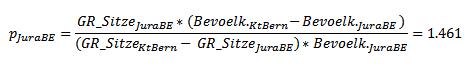

Ziffer 3 erscheint ziemlich fragwürdig. Die bundesgerichtliche Doktrin geht hier nämlich weiter, indem sie längst «aus historischen, föderalistischen, kulturellen, sprachlichen, ethnischen oder religiösen Gründen»[11] Einbrüche in die Wahlrechtsgleichheit erlaubt. Doch diese müssen verhältnismässig sein und dürfen insbesondere nur dann hingenommen werden, wenn die zu begünstigenden Entitäten eine tatsächlich schützenswerte Einheit bilden. Diese Abwägung ginge hier verloren, ja kann statisch-generell gar nicht festgezurrt werden. Begünstigungen für die (teilweise viel zu kleinen) Bündner (Wahl-)«Kreise», die nicht einmal mehr Rechtspersönlichkeit entfalten, sind dabei ungleich kritischer zu beurteilen als solche, die beispielsweise genuine sprachliche Minoritäten wie den Berner Jura betreffen.

Entscheidend ist letztlich, dass diese schützenswerten Attribute nicht einfach vordergründig vorgeschoben werden dürfen, um de facto parteiliche Begünstigung zu erwirken. Bezeichnenderweise hat man aus Graubünden noch nie gehört, man wolle den anachronistischer Majorz beibehalten, um die italienischen und rätoromansichen Sprachminderheiten zu schützen. Ironischerweise dürfte man solch tatsächliche Minoritäten sogar mit einem überproportionalen Sitzanspruch im Parlament begünstigten – doch ist dies offensichtlich gar nicht gewollt.

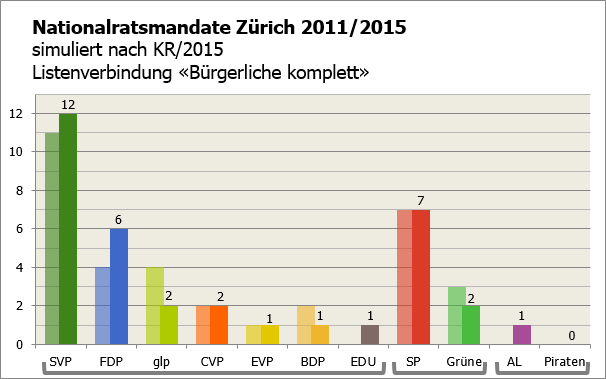

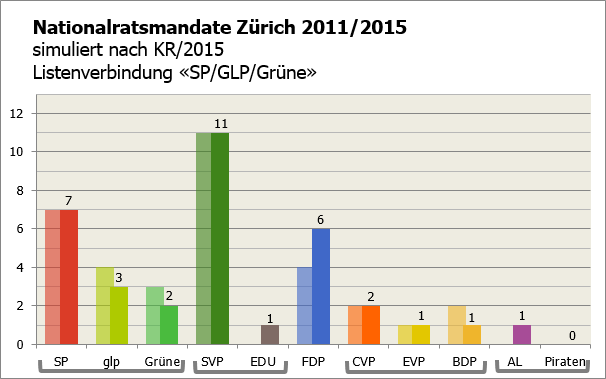

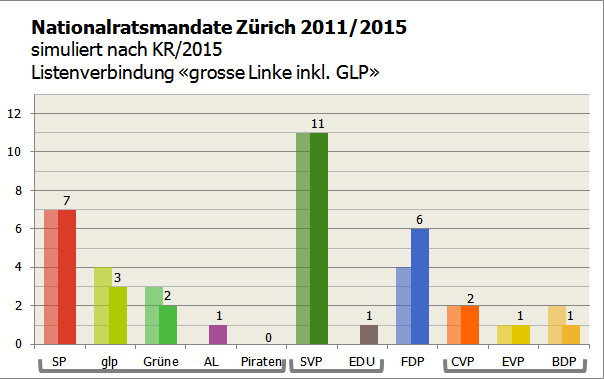

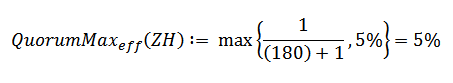

Ziffer 4 schliesslich will direkte Sperrquoren prinzipiell bis zu zehn Prozent erlauben. Gälten die auf Ebene Listenverbindung oder für jede Liste separat? Soll das Erreichen in einem Wahlkreis genügen, um an der Mandatsverteilung in allen anderen Wahlkreisen teilnehmen zu können oder gilt sie je separat? Und wie ist im Doppelproporz vorzugehen (lokal vs. globale Quoren)? Solche subtilen Differenzierungen kann und will die Kommissionsinitiative gar nicht vornehmen; sie können nur von einem Gericht abgewogen werden, welches den Einzelfall individuell prüft – anstatt alles plump über einen Leisten zu schlagen.[12]

Ganz abgesehen davon ist ein Sperrquorum von zehn Prozent prohibitiv hoch. Zur Verhinderung einer «Zersplitterung» eines Parlaments – sofern sich eine solche überhaupt manifestiert – sind Hürden im tiefen einstelligen Prozentbereich absolut hinreichend. Ohnehin existieren in Parlamenten faktisch gar keine Parteien; politisiert wird stets in Fraktionen. Etaige Massnahmen sollten daher (via Parlamentsrecht) auf diese Institution zielen, anstatt das vorgelagerte Proporzwahlverfahren zu verfälschen.

Eine 10-Prozent-Hürde existiert denn in der Schweiz nur in Neuenburg, wo sie jedoch durch das Eingehen von Listenverbindungen regelmässig von allen antretenden Listen relativ einfach erreicht wird.

Fazit: Die eingebrachte Kommissionsinitiative hält nicht, was sie verspricht. Sie kommt einem Schnellschuss gleich, der womöglich den beiden Standesinitiativen bloss ein wenig Wind aus den Seglen nehmen wollte. Hierfür aber neue Bundesgesetze vorzuschlagen, ist der falsche Weg, denn die wahlrechtliche Normenkontrolle bleibt besser der Judikative vorbehalten. – Nichtsdestotrotz, gerade da das Ansinnen zum Scheitern verurteilt ist, werden sich die zwei Standesinitiativen «gegen Lausanne» letztlich als Bumerang erweisen und dem Bundesgericht den Rücken stärken.

[1] In den Medien ist hierzu nur ein einziger Artikel erschienen: Lukas Leuzinger, Kommission will Bundesgericht ausbremsen, «Neue Luzerner Zeitung», 18.04.2015.

[2] Curia Vista, Geschäft 14.316, Kt.Iv. Uri, Souveränität bei Wahlfragen und Geschäft 14.307, Kt.Iv. Zug, Wiederherstellung der Souveränität der Kantone bei Wahlfragen. Änderung der Bundesverfassung.

[3] Siehe zur Vorgeschichte die Beiträge Verzerrte Sicht auf das Schwyzer Wahlsystem und Der lange Schatten des Schwyzer Wahlsystems.

[4] Im Gutachten Paul Richli, Anfechtungsrisiko im Falle der Übernahme von § 26 Absatz 2 der Verfassung des eidgenössischen Standes Schwyz in die neue Kantonsverfassung bzw. in das Gesetz über die Kantonsratswahlen, Luzern 15. Mai/21. Juni 2008, S. 10, wurde bereits klar darauf hingewiesen, dass «ein erhebliches Risiko [besteht], dass die Bundesversammlung im Rahmen der Gewährleistung der neuen Kantonsverfassung die Übernahme von § 26 Absatz 2 [das damalige Wahlsystem] der Verfassung des eidgenössischen Standes Schwyz verweigern würde».

[5] Siehe hierzu den Beitrag Zuger Kantonsrat nach «Lausanne»: Kommt es nun zum Erdrutsch?.

[6] Erich Aschwanden, Einmischung des Bundesgerichts stoppen, NZZ Online, 05.04.2013.

[7] Schreiben vom 7. Juli 2014 vom Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri an die Schweizerische Bundesversammlung betreffend Standesinitiative zur Souveränität bei Wahlfragen, siehe Curia Vista, Geschäft 14.316, Kt.Iv. Uri, Souveränität bei Wahlfragen.

[8] Vgl. zur Kritik am Mehrheitswahlsystem: BGE 1C_59/2012 und 1C_61/2012 vom 26. September 2014; Botschaft des Bundesrats vom 5. März 2004 über die Gewährleistung der Verfassung des Kantons Graubünden, BBl 2004 1107, 1114 f.; Alfred Kölz, Probleme des kantonalen Wahlrechts, Darstellung und kritische Betrachtung der Gesetzgebung und der bundesgerichtlichen Praxis, ZBl 88/1987, S. 37; Pierre Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung: Beiträge zu einem erneuerten Verständnis von direkter Demokratie, Basel u. Frankfurt a. M. 1995, S. 500, Rz. 751; Andrea Töndury, Bundesstaatliche Einheit und kantonale Demokratie (Die Gewährleistung der Kantonsverfassungen nach Art. 51 BV), Diss. Zürich 2004, 258 ff.; ders., Wahlkreisgrösse und Parlamentswahlsystem, Jusletter 14.08.2006, Rz. 39 ff.; ders., Die «Proporzinitiative 2014» im Kanton Graubünden, Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden (ZGRG), Nr.2/2012, S. 64 ff.; ders., Der ewige K(r)ampf mit den Wahlkreisen, in: Andrea Good/Bettina Platipodis (Hrsg.), Direkte Demokratie – Herausforderungen zwischen Politik und Recht – Festschrift für Andreas Auer zum 65. Geburtstag, Bern 2013, S. 51 ff.; Christina Bundi, Zum Wahlverfahren für den Bündner Grossen Rat, in: Rathgeb/Bundi/Schmid/Schuler (Hrsg.), Graubündens Weg in die Zukunft. Zur Entwicklung und Erneuerung des bündnerischen Verfassungsrechts, Chur 2010, S. 33 ff.; Andreas Auer, Diskussion: Majorz oder Proporz, in: Rathgeb/Bundi/Schmid/Schuler (Hrsg.), Graubündens Weg in die Zukunft. Zur Entwicklung und Erneuerung des bündnerischen Verfassungsrechts, Chur 2010, S. 54 ff.; Daniel Bochsler, Die letzte Bastion der Unparteilichkeit fällt, Napoleon’s Nightmare, 09.02.2015 (sowie in «St. Galler Tagblatt», 14.02.2015 und «Urner Wochenblatt», 20.02.2015); Angelika Spiess, Das ausserrhodische Wahlverfahren auf dem Prüfstand, Newsletter Institut für Föderalismus, IFF 1/2015.

[9] BGE 140 I 394 vom 26. September 2014, E. 6.3.

[10] Siehe zum Ganzen den Beitrag Doppelproporz Schwyz: «Kuckuckskinder» nicht im Sinne der Erfinder; Friedrich Pukelsheim/Christian Schuhmacher, Doppelproporz bei Parlamentswahlen – ein Rück- und Ausblick, AJP 12/2011, 1596 f.

[11] Vgl. BGE 131 I 85 vom 27. Oktober 2004, E. 2.2 sowie Urteil 1C_495/2012 vom 12. Februar 2014, E. 3.2, beide das Wahlsystem Wallis betreffend.

[12] Vgl. zu Sperrquoten Tobias Jaag/Matthias Hauser, Zulässigkeit direkter Quoren bei kantonalen Parlamentswahlen: insbesondere bei den Grossratswahlen im Kanton Aargau, ZBl 2008, 109 (11), 65–94; Beat Oppliger, Die Problmeatik von Wahlsperrklauseln in rechtsvergleichender Sicht, AJP 2/1993, 129 ff.

Recent Comments