Auch im Kanton Schwyz könnte alsbald der Doppelproporz eingeführt werden. Leider aber ohne die vorhersehbaren heiklen Sitzverschiebungen in den 17 Kleinstwahlkreisen zu beachten, wie es von seinen «Erfindern» empfohlen wird.

Zwar zählt im Gegenvorschlag «Kantonsproporz» tatsächlich jede Stimme in Schwyz, doch…

Am kommenden Wochenende stimmt der Kanton Schwyz über die Volksinitiative «für ein einfaches und verständliches Wahlsystem» der Schweizerischen Volkspartei ab. Wie vor kurzem in diesem Blog beleuchtet, würde dadurch ein einphasiges Mehrheitswahlverfahren (ohne absolutes Mehr) eingeführt, wie es insbesondere in Grossbritannien Tradition hat – und dort just dieser Tage aufgrund seiner augenscheinlicher Mängel unter Druck steht (siehe Majorz: Revival in Schwyz, Katerstimmung in Grossbritannien).

Die Regierung und der Kantonsrat empfehlen daher den Schwyzerinnen und Schwyzern diese angelsächsische Importsendung zu refüsieren und stattdessen auf heimischere Qualitätsware zu setzen. Doch bei genauerer Betrachtung erweist sich auch dieser direkte Gegenvorschlag «Kantonsproporz mit Sitzgarantie» als nicht gänzlich unproblematisch. Er würde zwar die Kantonsverfassung lediglich mit einem unspektakulären neuen Absatz ergänzen: «Der Kantonsrat wird nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporz) gewählt.»[1]

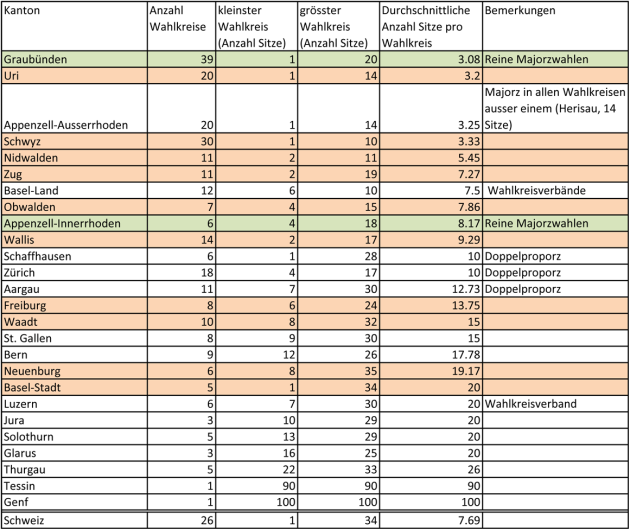

Die einzelnen Wahlkreise dieses Proporzes entsprächen aber wie bisher den 30 politischen Gemeinden des Kantons. Während dem alten Schwzyer «Mischsystem Majorz/Proporz» 2013 die Gewährleistung durch die Bundesversammlung versagt wurde, konnte diese Verfassungsbestimmung ins Trockene gerettet werden.[2] Obschon hierdurch teilweise sehr kleine Wahlkreise entstehen, die eigentlich nur Anrecht auf einen kleinen Bruchteil eines Kantonsratssitzes hätten, so symptomatisch die 56-Stimmbürger-Gemeinde Riemenstalden, der kleinste Wahlkreis der Schweiz. Eigentlich ist das Dorf 17-mal zu klein für einen ganzen Kantonsratssitz.

Um dennoch in diesen althergebrachten, kleinräumigen Stukturen im Proporz wählen zu können, träte nach erfolgreicher Volksabstimmung zusätzlich automatisch ein neues Wahlgesetz in Kraft.[3] Wie kürzlich in den Nachbarkantonen Nidwalden und Zug gelangte auch am Fusse der Mythen ein Doppelproporz zur Anwendung, der die 100 Kantonsratsmandate zuerst fair auf gesamtkantonaler Ebene auf die Parteilisten verteilen würde. Damit auch kleinere bis mittelgrosse Parteien gleichwertige Chancen auf das eine oder andere Mandat haben.

«Da wird geschoben, was das Zeug hält!»

Bekanntlich birgt dieses Verfahren aber den Nachteil, dass der Proporz gesamtkantonal zwar perfekt abgebildet wird, aber innerhalb der einzelnen Wahlkreis nicht zwingend. Mit lokalen Sitzverschiebungen da und dort ist zu rechnen, weil letztlich die Korrekturen, die zur optimalen kantonsweiten Repräsentation führen, irgendwo getätigt werden müssen. Solche potentiellen «gegenläufigen Sitzverschiebungen»[4] – dass also Partei A mehr Mandate erhält als Partei B, obschon A weniger Stimmen erzielte als B – werden von den Gegnern des Doppelproporz-Gegenvorschlags denn auch genüsslich ausgebreitet, um diese Methode zu diskreditieren.

Im Duktus der Majorz-Freunde wird unter dem Stichwort «Kuckuckskinder» im aktuellen Abstimmungsbüchlein gewarnt: «Ein Teil der Stimmen aus einem Wahlkreis wirkt sich mitunter massiv in anderen Wahlkreisen aus. In nicht unwahrscheinlichen Fällen verfälschen alle Stimmen für eine Partei in einer anderen Gemeinde das Resultat. Somit können die grösseren Wahlkreise […] das Bild in Einerwahlkreisen zu 100 % verfälschen. Dann nämlich, wenn nicht diejenigen gewählt werden, die vom Gemeindebürger am meisten Stimmen erzielt haben, sondern dank Fremdstimmen Kandidaten mit (deutlich) weniger Zustimmung.» Xaver Schuler, Präsident der SVP Schwyz, sekundiert im Abstimmungs-Flyer: «Da wird geschoben, was das Zeug hält!»

Wie wahrscheinlich und wie störend sind derlei Sitzverschiebungen in der antizipierten Schwyzer Praxis tatsächlich? Um die Tendenzen abschätzen zu können, haben wir für Schwyz den Doppelproporz modelliert, jedoch nicht – wie dies bisher naheliegenderweise getan wurde[5] – anhand der Stimmenzahlen der letzten Kantonsrats-, sondern der Nationalratswahlen 2011. Denn bei den kantonalen Wahlen traten gerade in den (diese Analyse betreffend heiklen) sehr kleinen 17 Wahlkreisen mit bloss einem oder zwei Sitzen oftmals nur wenige Gegenkandidaten an: In 10 der 13 Einerwahlkreise gab es sogar überhaupt keine (!) Konkurrenz, weshalb hiermit das effektive Wählerverhalten nicht adäquat nachgebildet werden kann.

Anders bei den letzten Nationalratswahlen: Alle 17 Wahllisten, auch kleinere wie jene von Gewerkschaftsbund, BDP oder Junge SVP, konnten von allen Stimmbürgern eingeworfen werden – auch in Riemenstalden:[6]

Wie stark würde nun «geschoben», wie die SVP warnt? In der Tat wären etwa eine Hand voll gegenläufige Sitzverschiebungen innerhalb der 30 Wahlkreise aufgetreten. Dass also beispielsweise die EVP in Arth einen Sitz erhält, ist (speziell aus Sicht der dortigen BDP-Sektion) zwar unschön, doch irgendwo muss der EVP nun einmal ihr (einziges) Mandat zugewiesen werden, auf das sie gemäss Oberzuteilung Anrecht hat. Und in Arth liegt die EVP eben einem Kantonsratsmandat am nächsten – daher erhält sie es dort.

Doch diese kleineren Verschiebungen sind nicht tragisch, ja gerade dem Wahlsystem inhärent. Sie treten denn übrigens nicht nur im Doppelproporz auf, sondern ebenso in Wahlkreisverbänden (also in BL und LU), ja selbst im herkömmlichen Verfahren «Hagenbach-Bischoff» mit Listenverbindungen (AR, BE, GE, GL, LU, NE, OW, SG, TG, UR sowie Nationalrat). – Dort merkt und stört es interessanterweise aber kaum jemanden.[7]

Majorzbedingung für Kleinstwahlkreise vergessen

Mehr als unschön erscheinen aber jene drei Sitzverschiebungen, in denen der jeweils bestgewählten Partei im Wahlkreis ein Mandat verlustig geht, ja diese – zum Kuckuck! – gar mit völlig leeren Händen da steht. Hier wird das so genannte Mehrheitskriterium verletzt.[8] Dieses Paradoxon kann praktisch nur in Kleinstwahlkreisen auftreten – wie sie gerade in Schwyz stark verbreitet sind. Und, als hätte es die SVP geahnt: In allen drei Fällen (Illgau, Innerthal und Rothenthurm) müsste die SVP das lokale, einzige Mandat an eine schwächere Partei abgeben.

Muss nun, wer auf den Doppelproporz setzt, zwangsläufig mit letzteren, groben Anomalien leben? Im Gegenteil. Die Mitentwickler Friedrich Pukelsheim und Christian Schuhmacher hielten schon vor Jahren in einem Aufsatz fest: «[Es] kann in Wahlkreisen zu gegenläufigen Sitzzuteilungen kommen. Angesichts der hohen Abbildungsgenauigkeit des Doppelproporzes ist es zwar eher unwahrscheinlich, aber eben doch möglich, dass der einzige vorhandene Sitz an die zweitstärkste Liste geht oder eine andere, aber eben nicht an die stärkste. Der Aufschrei bei der betroffenen Partei und in der Bevölkerung wäre dann wohl laut gewesen.» Der Unmut der Wähler müsse aber nicht hingenommen werden, da sich das Problem beheben lasse. «In der Tat lässt sich der Majorz in den Doppelproporz einbetten. Es reicht, im Gesetz bei der Festlegung der Unterzuteilung eine ‹Majorzbedingung› […] hinzuzufügen. […] Die Majorzbedingung klingt sehr allgemein, bewirkt aber für die Einerwahlkreise das Gewünschte: Der eine Sitz geht an die stärkste Liste.»[9]

Dieses wahlrechtliche Essentialium wurde immerhin in der Vernehmlassung von einigen aufmerksamen Akteuren eingebracht[10], jedoch weder von Regierung (aus ausweichenden Gründen), noch Kommission oder Parlament aufgegriffen. Der Regierungsrat schrieb, «der vorgeschlagene Doppelproporz [entspricht] dem Wahlsystem des Kantons Nidwalden, das keine Majorzbedingung kennt»[11] – Nidwalden kennt aber auch nur einen einzigen Kleinwahlkreis; ausser Emmetten (zwei Sitze) erhalten alle Wahlkreise drei oder mehr Sitze. Auch hätte man statt über den Vierwaldstättersee einen Blick über den nächsten Hügel nach Nordwesten werfen dürfen: Zug wählt ebenso im Doppelproporz – aufgrund seiner beiden Zwei-Sitz-Wahlkreise inklusive Majorzbedingung.[12]

Wie weiter mit den «Kuckuckskindern»?

Was könnte Schwyz nun tun? Das Kind mit dem Bade ausschütten und tatsächlich zurück zum «einfachen und verständlichen Majorz»? Oder doch in den sauren Proporz-Apfel beissen?

Die eleganteste Möglichkeit wäre wohl, es dem Kanton Schaffhausen gleich zu tun. Auch dieser wählt im kommenden Jahr seinen Kantonsrat im Doppelproporz. Und auch er hat einen kleinen Einerwahlkreis – und unterliess bisher die Implementierung der Majorzbedingung. Doch heuer will die Regierung diesen Makel noch rechtzeitig beheben.[13]

Eine zweite Variante bestünde darin, das Grundproblem zu beheben, welches den gezeigten verletzten Mehrheitsbedingungen zugrunde liegt: die 17 Miniwahlkreise, insbesondere die viel zu kleinen Einerwahlkreise. Hier setzt genau die Volksinitiative «Für gerechte Proporzwahlen» der kleinen Parteien und der SP an, die vom Parlament bereits durchberaten und somit abstimmungsreif ist, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt vors Volk gelangen soll (sofern sie nicht zurückgezogen wird). Zwar schreibt dieses Volksbegehren kein bestimmtes Proporzwahlsystem vor, geschweige denn eine konkrete neue Wahlkreiseinteilung. Jedoch würde sie die geltende Sitzgarantie für alle 30 Schwyzer Gemeinden aus der Verfassung streichen, was als Signal interpretiert werden müsste, diese aufzulockern.

Drittens schliesslich könnten die ersten Wahlen im neuen doppeltproportionalen Zuteilungsverfahren einfach mal abgehalten werden, im Wissen, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit noch die eine oder andere Kinderkrankheit auftreten wird. Diese könnten während der nächsten Legislatur in Ruhe analysiert und durch eine nachhaltigere Lösung behoben werden.

Letztendlich entbehrt die «ewige» Schwyzer Wahlrechtsreform nicht einer gewissen Ironie: Die Stimmbürger können nun zwischen einem etwas unausgereiften Proporz und einem radikal-anachronistischen Majorz auswählen – optimal wäre ein kluger Mix zwischen beiden gewesen.

[1] § 48 Abs. 3 KV/SZ. Dazu stiesse noch ein zweiter Satz: «Das Gesetz kann Mindestquoren vorsehen.» Im ausführenden revidierten Kantonsratswahlgesetz (§ 16 Abs. 3 KRWG; siehe Fn. [3]) würde ein Quorum von 1 Prozent vorgesehen, das genau dem Idealanspruch eines Mandats entspricht.

[2] § 48 Abs. 2 KV/SZ wurde gewährleistet, womit die Mindestsitzgarantie für alle 30 Gemeinden erhalten bleiben konnte (BBl 2013 2621). Zur Vorgeschichte der Schwyzer Wahlreform siehe BGE 1C_407/2011, 1C_445/2011, 1C_447/2011 vom 19. März 2012 sowie Yvo Hangartner (2012): Entscheidbesprechung 1C_407/2011, 1C_445/2011, 1C_447/2011, AJP 6/2012, 846 ff.; Verzerrte Sicht auf das Schwyzer Wahlsystem und Der lange Schatten des Schwyzer Wahlsystems. Vgl. zur Verfassungsreform im Allgemeinen: Paul Richli (2012): Zur neuen Schwyzer Kantonsverfassung – Mehr als eine Kopie oder ein Verschnitt, ZBl 113/2012, 391 ff.; Kulturkommission Kanton Schwyz (Hrsg.) (2013): Die neue Schwyzer Kantonsverfassung, Schwyzer Hefte, Bd. 99. Vgl. zur Gewährleistungdebatte: Pierre Tschannen (2014): Die Schwyzer Kantonsverfassung, das Bundesgericht und die Bundesversammlung – Ein Lehrstück, in: Berner Gedanken zum Recht – Festgabe der Rechtswisschenschaftlichen Fakultäten der Universität Bern für den Schweizerischen Juristentag 2014, 2014, 405 ff.

[3] Kantonsratswahlgesetz vom 17. Dezember 2014 (KRWG) (publ. im Amtsblatt Nr. 51 vom 19. Dezember 2014, S. 2822 ff.)

[4] Vgl. Friedrich Pukelsheim/Christian Schuhmacher (2004): Das neue Zürcher Zuteilungsverfahren für Parlamentswahlen, AJP 5/2004, 519; dies. (2011): Doppelproporz bei Parlamentswahlen – ein Rück- und Ausblick, AJP 12/2011, 1589.

[5] Zwar hat Regierungsrat Rüegsegger in der Kantonsratsdebatte verlauten lassen: «Wichtig ist auch noch, dass bis jetzt bewusst darauf verzichtet worden ist, irgendwelche Modellrechnungen anzustellen. Wir haben weder innerhalb von der Regierung, der Verwaltung aber auch nicht mit der Kommission irgendwelche hypothetische Modellrechnungen gemacht, mit welchen wir einschätzen könnten, bei welchem System wer wieviel gewinnt oder verliert. […] Ich bin Ihnen letztlich dankbar, dass dies von Ihnen so akzeptiert worden ist und wir nicht mittels parlamentarischem Vorstoss dazu genötigt worden sind, irgendwelche hypothetischen Modellrechnungen abzugeben.» (Verhandlungsprotokoll, ao. Sitzung vom 19.11.2014, S. 994) Jedoch haben diverse Akteure sehr wohl Berechnungen angestellt, aber so weit ersichtlich nur mit den (unzulänglichen) Daten der Kantonsratswahlen: Vgl. Schwyzer Volksblatt der SVP, Februar 2015, S. 4 («[…] wir haben mit den Wahlstimmen von 2012 die Wahl nach den Regeln des Doppelten Pukelsheim simuliert.»); ebenso eine Maturaarbeit des späteren Beschwerdeführers vor Bundesgericht (1C_445/2011) sowie Parteisekretärs der FDP Schwyz für die Kantonsratswahlen 2008: Flavio Kälin (2008): Kanton Schwyz – Wahlsysteme für Kantonsratswahlen, Kantonsschule Kollegium Schwyz, Anhang 1.

[6] Bei der Zuhilfenahme der Daten der Nationalratswahlen stellt sich aber die Frage, wie mit den damaligen Kleinparteien und Nebenlisten umzugehen sei. Würden auch die Jungparteien JSVP, JCVP und JUSO mit eigener Liste(ngruppe) antreten? Selbst ob die im Kantonsrat bisher gar nicht vertretenen BDP und EVP sowie die Grünen (1 Mandat) je eigene Listen aufstellen würden, ist unklar. Wir haben daher vier Varianten untersucht, ausgehend von 17 parallelen Listen gemäss Nationalratswahl bis hin zu relativ kompakten, konsolidierten Listengruppen gemäss den damaligen Listenverbindungen:

- Variante A: alle 17 Listen gemäss NR 2011, je separat

- Variante B: Listen mit Wähleranteil <1 % zu Stammliste addiert (aufgrund des vorgesehenen Mindestquorums von 1 %)

- Variante C: alle Listen zu einparteiigen Listengruppen addiert

- Variante D: Listengruppen gemäss Listenverbindungen NR 2011; ausser BDP separat

Letztendlich wird Variante C, die oben präsentierte Variante, wohl der Realität am nächsten kommen. Die anderen Varianten A, B und D wie auch Variante C inklusive der hier vorgestellten Majorzbedingung können hier betrachtet werden. Letztlich finden die verletzten Mehrheitskriterien in ähnlicher Form und Anzahl auch bei den anderen Varianten statt.

[7] Die mathematischen Gegebenheiten anerkennend, hat denn auch das Bundesgericht gegenläufige Sitzverschiebungen (hier noch Wahlkreisverbände betreffend) als zulässig taxiert: BGE vom 09.12.1986, ZBl 1987, 367 ff.; BGE 1P. 671/1992 vom 08.12.1993, ZBl 10/1994, 483 ff.

[8] Das Mehrheitskriterium (auch: Mehrheitsbedingung, Majority criterion) verlangt, dass aus einer (bestimmten) Mehrheit an Stimmen eine Mehrheit an Sitzen resultiert. Vgl. auch (die absolute Mehrheit betreffend) Pukelsheim/Schuhmacher (2004), 520.

[9] Pukelsheim/Schuhmacher (2011), 1597 (Hervorhebungen durch den Verfasser).

[10] Den majorzbedingten Doppelproporz regten die Vernehmlassungsantworten an von: FDP des Kantons Schwyz, Gemeinde Sattel sowie diejenige des Verfassers dieses Beitrags.

[11] Beschluss Nr. 659/2014 des Regierungsrat des Kantons Schwyz, Initiative «Für ein einfaches und verständliches Wahlsystem» mit Gegenvorschlag, 17. Juni 2014, S. 13. Die dort skizzierte, theoretisch mögliche Diskrepanz zwischen (zu geringer) Oberzuteilung und (zu zahlreicher) via Majorzbedingung zugewiesener Mandate wäre durchaus zu beheben, bspw. durch eine nur subsidiäre Majorzbedingung, siehe Claudio Kuster (2014): Vernehmlassungsantwort: Kantonsratswahlen: Verfassungs- und Gesetzesvorlagen des Kantons Schwyz, S. 8 ff.

[12] Aus dem Zuger Wahlgesetz sollte man die Majorzbedingung indes besser nicht abschreiben. Denn wird dort nicht nur das Mindestquorum falsch berechnet, sondern auch die Majorzbedingung fehlerhaft legiferiert, vgl. Claudio Kuster (2014): Kritik: Doppelproporz im Wahlgesetz Zug, S. 1

[13] Kanton Schaffhausen: Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2015, vom Regierungsrat beschlossen am 06.01.2015, S. 16.

Recent Comments