Seit 1848 ist die Schweiz eine Demokratie – so lernen wir es in der Schule. Zu Beginn entsprach der Bundesstaat dieser Bezeichnung aber mehr schlecht als recht. Zahlreiche Schweizer waren von der Teilnahme ausgeschlossen.

Von Lukas Leuzinger und Claudio Kuster

Du kommst hier nicht rein: Wer Wirtshausverbot hatte, war mancherorts vom Stimmrecht ausgeschlossen.

Die Bundesverfassung von 1848 brachte nach gängiger Auffassung den landesweiten Durchbruch des allgemeinen Stimm- und Wahlrechts in der Schweiz. Dieses Prinzip basierte auf der aufklärerischen Idee, dass alle Menschen von Natur aus die gleichen Rechte haben, ungeachtet ihrer Herkunft oder wirtschaftlichen Stärke.[1] In der Helvetischen Republik lebte das Ideal des allgemeinen Wahlrechts – um 1798 immerhin zum ersten Mal überhaupt in Europa verwirklicht – zwar kurzzeitig auf.[2] In einigen Kantonen waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber haarsträubende Verletzungen dieses Prinzips wieder gang und gäbe. So hatten im Kanton Thurgau die 16 reichsten Bürger eine zweite Stimme.[3]

Die Bundesverfassung von 1848 legte fest: «Jeder Kantonsbürger ist Schweizerbürger. Als solcher kann er in eidgenössischen und kantonalen Angelegenheiten die politischen Rechte in jedem Kanton ausüben, in welchem er niedergelassen ist.»[4] Der Artikel schränkte zugleich ein, dass die Kantone für das kantonale Wahlrecht eine Mindestaufenthaltsdauer als Bedingung festschreiben können, die «jedoch nicht über zwei Jahre ausgedehnt werden darf».

In Bezug auf das Wahlrecht auf nationaler Ebene schrieb die Bundesverfassung für die Nationalratswahlen vor: «Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt hat und im Übrigen nach der Gesetzgebung des Kantons, in welchem er seinen Wohnsitz hat, nicht vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist.»[5] Das Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene war somit abhängig von jenem auf kantonaler Ebene.

Weil Artikel 4 postulierte, dass alle Schweizer vor dem Gesetz gleich sind, waren frühere Bestimmungen wie jene im Thurgau oder auch ein Zensuswahlrecht verfassungswidrig. Das allgemeine Wahlrecht war somit auf dem Papier gewährleistet.

In der Praxis sah das freilich anders aus. Wie wir wissen, hatten die Kantone bei der Umsetzung bundesrechtlicher Bestimmungen grosse Freiräume und überschritten diese teilweise auch noch. Doch nicht nur deshalb wurde das allgemeine Stimm- und Wahlrecht in den Anfängen des Bundesstaats in vielfacher Hinsicht relativiert.[6] Das illustriert folgender Strauss von Gründen, die zum Ausschluss von diesem Recht führten:

1. Gesetzesverstoss

Sämtliche Kantone schlossen Bürger, die wegen gewisser Vergehen verurteilt worden waren und somit ihre «bürgerlichen Ehren» verloren hatten, vom Wahlrecht aus. Der Katalog von Straftaten, die zum Ausschluss führten, war aber je nach Kanton unterschiedlich umfangreich. In Luzern etwa verloren Bürger schon wegen Bagatelldelikten das Wahlrecht. Erst mit dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches 1942 wurden die Ausschlussgründe wegen Zuchthaus- oder Gefängnisstrafen schweizweit vereinheitlicht.[7]

2. Konkurs

Zwar waren direkte Zensusbestimmungen im Prinzip unvereinbar mit der Bundesverfassung, wenngleich der Kanton Tessin solche 1848 in den Bundesstaat hinüberretten konnte. Doch auch in den meisten anderen Kantonen gab es Regeln, die faktisch wirtschaftliche Bedingungen für das Wahlrecht festsetzten. Im Jahr 1874 schlossen 20 Kantone Bürger vom Stimmrecht aus, die Konkurs anmelden mussten. (5 Kantone davon waren immerhin so grosszügig, bei unverschuldetem Konkurs auf einen Ausschluss zu verzichten.)[8]

3. Armengenössigkeit

Wer seinen Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten konnte, durfte in den allermeisten Kantonen weder wählen noch abstimmen. Nur gerade vier Kantone verzichteten auf eine solche Bestimmung.[9] In manchen Kantonen erhielt das Stimmrecht erst zurück, wer die Unterstützung vollständig zurückbezahlt hatte. Im Wallis herrschte gar eine Art «Sippenhaft»: Wer die Schulden seiner Eltern nicht bezahlte, dem wurde ebenfalls das Stimmrecht entzogen.[10] Zwar empfand der Bundesrat den Ausschluss der unteren sozialen Schichten bereits 1872 als «Missstand», eine entsprechende Wahlbeschwerde wies er nichtsdestotrotz ab.[11] In vielen Kantonen hielten sich derlei Wahlrechtsausschlüsse von «Sozialhilfebezügern» bis 1978.[12]

4. Steuervermeidung

Wer keine Steuern bezahlte, war früher in einigen Kantonen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das hatte den unbeabsichtigten Nebeneffekt, dass sich zahlreiche (meist ärmere) Bürger absichtlich nicht ins Stimmregister eintrugen, um damit der Steuerpflicht zu entgehen. Erst 1915 wurde diese Praxis aufgegeben, nachdem sie das Bundesgericht für verfassungswidrig befunden hatte.[13]

5. Falscher Wohnort

Grosse Skepsis herrschte gegenüber Zugezogenen aus anderen Kantonen. Zwar bestimmte die Bundesverfassung von 1848, dass Niedergelassene in einem Kanton die gleichen politischen Rechte haben wie Bürger dieses Kantons. Sie gewährte den Kantonen aber einen beträchtlichen Spielraum für eine Karenzfrist: Dadurch konnten Bürger, die sich in einem anderen Kanton niederliessen, bis zu zwei Jahre vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen werden. Gerade ärmeren und fluktuierenden Volksschichten wurde hierdurch der Zugang zu den politischen Rechten erschwert.[14] – Diese Bestimmung hat es übrigens bis in die geltende Bundesverfassung geschafft. Die Kantone dürfen die Wartefrist indes nicht länger als drei Monate ausgestalten.[15]

Hinzu kam, dass die Kantone gewisse Bedingungen für eine Niederlassungsbewilligung stellen konnten («Zeugnis sittlicher Aufführung», Ausweis über Vermögen, Beruf usw.). Ausserdem galt das Recht auf Niederlassung nur für Schweizer, die «einer der christlichen Konfessionen» angehörten, womit insbesondere Juden ihr Wahlrecht leicht verlieren konnten, wenn sie den Wohnort wechselten.

6. Verpasster Religionsunterricht

Viele Kantone kannten für das kantonale Stimmrecht weitergehende Einschränkungen. So durfte in Appenzell-Innerrhoden nur wählen, wer den Religionsunterricht besucht hatte.[16]

7. Falscher Beruf

Allerdings konnte auch zu viel Religionsunterricht zu einer Einschränkung der politischen Rechte führen, zumindest beim passiven Wahlrecht: Die Bundesverfassung legte fest, dass in den Nationalrat «jeder stimmberechtigte Schweizerbürger weltlichen Standes»[17] gewählt werden konnte. Damit waren katholische Pfarrer[18] von der Wahl in den Nationalrat (und in den Bundesrat) ausgeschlossen. Hintergrund war der Kulturkampf und die Angst der Freisinnigen vor einer Machtübernahme durch papsttreue «Ultramontane». Einige radikal regierte Kantone (Luzern, Solothurn, Freiburg, Zug und Tessin) gingen noch weiter und entzogen den Geistlichen nicht nur das passive, sondern auch das aktive Stimmrecht.[19]

8. Falsche Partei

Während gegen Ende der 1930er Jahre die Kommunistische Partei in einigen Kantonen (und 1940 dann auch vom Bund) verboten wurde, entzog der Kanton Genf 1937 gar allen Personen, die direkt oder indirekt mit den Kommunisten verbunden waren, das Stimmrecht. Der Ausschluss galt auch für jene, die «irgendeiner andern internationalen oder fremden Organisation, deren Tätigkeit für den Staat und die öffentliche Ordnung gefährlich ist, angeschlossen sind».[20] Der Bundesrat erkannte darin das Prinzip der Rechtsgleichheit aller Bürger nicht als verletzt, da die Verschiedenheit in der rechtlichen Behandlung sich durch sachliche Gründe rechtfertigen lasse.[21]

9. Trunksucht und Wirtshausverbot

Wer gerne über die Stränge schlug, war in einigen Kantonen sein Stimmrecht schnell los. In fünf Kantonen (Aargau, Bern, Freiburg, Schwyz und Solothurn) führte ein Wirtshausverbot zum Ausschluss vom Stimm- und Wahlrecht; in anderen war Trunksucht ein Ausschlussgrund.[22]

10. «Liederlicher Lebenswandel»

Wie heute war auch damals von den politischen Rechten ausgeschlossen, wer entmündigt war. Die Gründe für die Entmündigung wurden damals aber noch durch die Kantone festgelegt und reichten viel weiter als heute. So wurden beispielsweise «Verschwender», «Blödsinnige» oder Personen mit «lasterhaftem» oder «liederlichem Lebenswandel» entmündigt und damit vom Stimmrecht ausgeschlossen.[23]

11. Invalidität und «Ehrlosigkeit»

Man musste jedoch nicht einmal zwingend entmündigt werden. Je nach Kanton kamen noch weitere Ausschlussgründe hinzu, die unter der Kategorie «Ehrlose» subsummiert wurden. Personen, die beispielsweise blind oder taub waren, ebenso wie Landstreichern, Bettlern und «Sittenlosen» sowie Analphabeten konnte das Stimmrecht entzogen werden.[24]

12. Falsches Alter

Das Mündigkeitsalter war früher uneinheitlich gestaltet. Für die Nationalratswahlen schrieb die Verfassung zwar ein einheitliches Mindestalter von 20 Jahren vor.[25] Bei eidgenössischen Abstimmungen hingegen (und ohnehin bei den kantonalen Wahlen und Abstimmungen) konnten die Kantone andere Grenzen ziehen. So variierte das Wahlrechtsalter 1848 zwischen 17 (Graubünden) und 25 (Freiburg und Tessin) Jahren.[26]

Auch das Passivwahlrecht – also die Ermächtigung, gewählt werden zu können – war und ist in einigen Kantonen nach Alter eingeschränkt: In Glarus scheidet aus der Regierung und aus dem Ständerat aus, wer 65 Jahre alt wird. In Genf wiederum dürfen erst 27-Jährige für den Regierungsrat kandidieren.[27]

13. Urnengang zur Unzeit

Um wiederum unselbständige Bevölkerungsschichten, also die Arbeiterschaft vom Urnengang abzuhalten, musste man sie nicht einmal formell des Aktivstimmrechts berauben. Auch indirekt konnten Einschränkungen des allgemeinen Wahlrechts erwirkt werden: Weshalb eigentlich stets Wählen am Sonntagmorgen? Die Behörden konnten auch einfach den Wahltermin auf unübliche Zeiten ansetzen. In Luzern wurden so etwa die Urnen am Mittwoch geöffnet – um elf Uhr vormittags.[28]

14. Falsches Geschlecht

Klar: Wenn die Bundesverfassung von «jeder Schweizer» sprach, meinte sie damit ausschliesslich die Männer. Die Frauen waren die grösste Gruppe, die vom allgemeinen Wahlrecht ausgeschlossen war – und blieben es bekanntlich nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern (auf Bundesebene) bis 1971. Und in Appenzell Innerrhoden noch zwei Dekaden länger.[29]

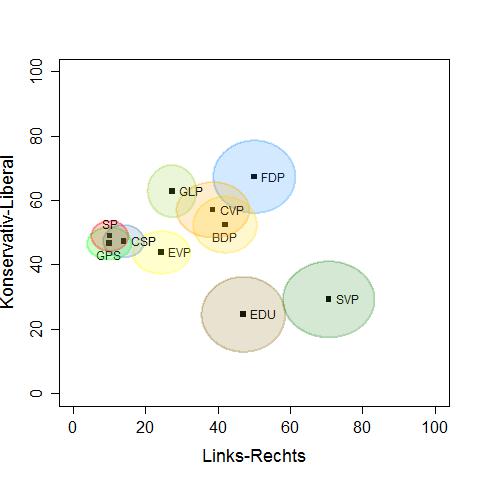

Anteil der Wahlberechtigten an den männlichen Volljährigen (violette Linie). Quelle: Lutz (2000)

Die Einschränkungen der politischen Rechte waren einschneidend. Selbst wenn man nur die erwachsenen Männer betrachtet, waren bis zu 20 Prozent der potenziell Stimmberechtigten von Wahlen und Abstimmungen ausgeschlossen (siehe Grafik oben).[30] Der Anteil reduzierte sich mit der zunehmenden Lockerung der Regeln in den Kantonen und auf Bundesebene.

Aufschlussreich ist, auf wie viel Widerstand Versuche stiessen, die strengen Bedingungen aufzuweichen. Der Bundesrat versuchte schon bald nach Inkrafttreten der ersten Bundesverfassung, insbesondere dem in der Verfassung festgeschriebenen Stimmrecht für Niedergelassene Nachdruck zu verleihen. 1866 kam eine Verfassungsänderung vors Volk, welche die Abschaffung der zweijährigen Wartefrist und damit die vollständige Gleichstellung der Niedergelassenen mit den Ortsbürgern vorsah. Die Vorlage wurde jedoch mit 51.9 Prozent Nein-Stimmen verworfen.[31] So blieb die Entscheidung, wer wählen durfte und wer nicht, in den Händen der Kantone.

Neben dem fehlenden Frauenstimmrecht waren vor allem die Ausschlussgründe Konkurs und Armengenössigkeit stossend, da sie de facto zu einem Zensuswahlrecht führten. Politisch war das durchaus gewollt: Als der Bundesrat 1885 vorschlug, den Ausschluss wegen Konkurs auf Bundesebene zu regeln und die Regeln zu lockern, warnte der konservative Ständerat Theodor Wirz vor einem «halben administrativen Kommunismus, wenn die flottanten, steuerfreien Elemente an der Gemeindeversammlung die Mehrheit bilden und auf die Parole einiger Streber luxuriöse und unproduktive Ausgaben herausmehren, die durch die Minderheit zu bezahlen sind»[32]. Wirz nahm damit gewissermassen die Argumentation des US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney vorweg, der 125 Jahre später seine Sorge darüber zum Ausdruck brachte, dass fast die Hälfte der Wähler in den USA keine Einkommenssteuern bezahlten. Somit müsse ein immer kleinerer Teil der Bürger die Lasten tragen, die ihnen von der Mehrheit aufgeladen würden.

Wie absurd insbesondere der Ausschluss wegen Konkurs war, zeigte sich zur Zeit des Ersten Weltkriegs, als aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Tausende von Bürgern ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen konnten und damit ihre politischen Rechte verloren. In der Folge beschloss das Parlament 1920 ein Gesetz, welches die Kantone in diesem Bereich zu etwas grösserer Toleranz zwang.[33] Gänzlich weg fiel dieser Ausschlussgrund aber erst viel später.

Ab dem Jahr 1971 durften auch strafrechtlich Verurteilte an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen.[34] Und – als gewichtigste Neuerung – die Frauen erhielten auf eidgenössicher Ebene endlich das Stimm- und Wahlrecht.[35] So wurden die Einschränkungen des allgemeinen Stimm- und Wahlrechts allmählich gelockert und schliesslich fallengelassen.

Die letzte grosse Änderung war die Totalrevision der Bundesverfassung 1999, mit der endlich auch Geistliche in den Nationalrat gewählt werden durften. Heute dürfen Schweizer Bürgerinnen und Bürger nur noch vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen werden, wenn sie «wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt»[36] wurden.

Gegen die Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts gab es immer Widerstand. Damit lässt sich auch die zögerliche Ausbreitung des Ausländerstimmrechts erklären. In diesem Blog wurde argumentiert, dass unter gewissen Bedingungen die Beteiligung von Nicht-Bürgern an demokratischen Entscheiden durchaus sinnvoll sein kann. In der Praxis hat sich das Ausländerstimmrecht indes nur in wenigen Kantonen und Gemeinden durchgesetzt.

Ausdehnungen des Stimm- und Wahlrechts geschehen offensichtlich sehr langsam – zumal in der direkten Demokratie. Das mag damit zusammenhängen, dass jene, die entscheiden, das Stimmrecht logischerweise bereits besitzen. Sie ziehen also keinen direkten Nutzen aus einer Ausweitung – im Gegenteil: ihre Stimmkraft sinkt sogar. Kein Wunder, gestehen sie anderen nur zögerlich politische Mitsprache zu.

[1] Ein allgemeines (Männer-)Wahlrecht sah als erster der Gironde-Verfassungsentwurf 1793 vor, vgl. Andreas Kley (2011): Die Demokratie einer grossen Republik nach dem Gironde-Verfassungsentwurf vom 15./16. Februar 1793, in: René Roca/Andraes Auer, Wege zur direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen, Zürich 2011, S. 153 ff., insb. S. 163 f.; Tomas Poledna (1988): Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, Diss. Zürich 1988, S. 187, dort Fn. 10, m. w. N., 193.

[2] Poledna (1988), S. 194 f.

[3] Georg Lutz (2000): Der beschwerliche Weg zum allgemeinen (Männer-)Wahlrecht im 19. Jahrhundert, Seminararbeit, Universität Bern, S. 12.

[4] Art. 42 Abs. 1 Satz 1 und 2 BV 1848.

[5] Art. 63 BV 1848.

[6] Gleichwohl muss hier auf die Vorrangstellung der Schweiz bei der Einführung des allgemeinen Wahlrechts hingewiesen werden: «Mit Ausnahme der Schweiz hatte kein anderes europäische Land die im Zusammenhang mit den liberalen Bewegungen von 1848 vorgenommenen Wahlrechtsausweitungen längerfristig beibehalten können.» (Poledna [1988], S. 201, dort Fn. 87)

[7] Kaspar Plüss (2003): Der Ausschluss vom Wahlrecht als Demokratiedefizit – Die Entwicklung des allgemeinen Wahlrechts bis zur heutigen Forderung nach politischer Mitsprache integrierter Ausländerinnen und Ausländer, in: Patricia M. Schiess Rüttimann (Hrsg.) (2003): Schweizerisches Ausländerrecht in Bewegung?, S. 133 ff., S. 144. Aufgehoben wurden diese strafrechtlichen Ausschlussgründe 1971.

[8] Lutz (2000), S. 32; Plüss (2003), S. 142. Einzelne Kantone, namentlich Zürich und Aargau, kannten weiterhin explizite Zensusbestimmungen, also die Anforderung eines bestimmten Vermögens, auf Gemeindeebene.

[9] Stand 1880, s. Erich Gruner et. al. (1978): Die Wahlen in den schweizerischen Nationalrat 1848-1919, Band 3, S. 428.

[10] Poledna (1988), S. 205, dort Fn. 108; Lutz (2000), S. 33.

[11] Plüss (2003), S. 143.

[12] In St. Gallen enthielt zwar Art. 38 Abs. 2 KV/SG 1890 in der Fassung vom 01.10.1949 bis zum 17.05.1992 noch den Ausschluss von «aus eigenem Verschulden Armengenössigen», vgl. Poledna (1988), S. 207, dort Fn. 118, der jedoch in der Praxis ab 1979 nicht mehr angewandt wurde, vgl. ders., S. 226 f., dort Fn. 219.

[13] Gruner et. al. (1978), S. 145; Poledna (1988), S. 211. Nach Plüss (2003), S. 143, war dies eine der wenigen Ausweitungen des Stimm- und Wahlrechts, die durch die Judikative forciert wurde.

[14] Poledna (1988), S. 187.

[15] Art. 39 Abs. 4 BV: «Die Kantone können vorsehen, dass Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei Monaten nach der Niederlassung ausüben dürfen.» So weit ersichtlich kennt nur noch der Kanton Bern eine kommunale Karenzfrist von drei Monaten (Art. 114 KV/BE) sowie der Kanton Jura (kantonal und kommunal) eine von 30 Tagen (Art. 2 Abs. 1 LDP-JU).

[16] Gruner et. al. (1978), S. 143.

[17] Art. 64 Abs. 1 BV 1848.

[18] Im Gegensatz zu katholischen Priestern können evangelisch-reformierte auf das Pfarramt verzichten und damit den geistlichen Stand verlassen. Es wurden denn auch zahlreiche (ehemalige) Pfarrer in den Nationalrat gewählt (siehe Bundeskanzlei [2002]: Nationalratswahlen. Präzedenzfälle (2), S. 2 ff.). Offenbar legte man den Verfassungsartikel jedoch nicht immer sehr streng aus, waren doch einige reformierte Pfarrer zum Zeitpunkt ihrer Wahl noch im Amt. (Besten Dank an Hans-Urs Wili, Schweizerische Bundeskanzlei, für die sachdienlichen Hinweise.)

[19] Andrea Töndury (2004): Bundesstaatliche Einheit und kantonale Demokratie – Die Gewährleistung der Kantonsverfassungen nach Art. 51 BV, Diss. Zürich 2004, S. 63.

[20] BBl 1937 II 621 ff., 624. Vgl. Poledna (1988), S. 227.

[21] BBl 1937 II 621 ff., 625.

[22] Gruner et. al. (1978), S. 127; Plüss (2003), S. 136.

[23] Gruner et. al. (1978), S. 127; Poledna (1988), S. 225, dort insb. Fn. 216; Plüss (2003), S. 136. Auch diese Ausschlussgründe wurden erst 1977 schweizweit eingeschränkt, wobei das neu erlassene Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976 primär die nationale Ebene tangierte.

[24] Plüss (2003), S. 144; Poledna (1988), S. 203.

[25] Art. 63 BV 1848.

[26] Gruner et. al. (1978), S. 125 f.

[27] Bericht vom 21. April 2004 des Bundesrats über Altersschranken auf kantonaler und kommunaler Ebene für Mitglieder der Exekutive und der Legislative.

[28] Poledna (1988), S. 209.

[29] Nach Poledna (1988), S. 185 f., wird «der Ausschluss von Frauen erst seit dem Ersten Weltkrieg in zunehmenden Masse als eine Beschränkung des allgemeinen Wahlrechts angesehen; unter dem traditionell überlieferten Begriff des allgemeinen Wahlrecht [sic] wurde bis dahin einzig das allgemeine Männerwahlrecht verstanden.»

[30] Die Zahlen sind allerdings mit grosser Vorsicht zu geniessen, vgl. Lutz (2000), S. 34 ff.

[31] BBl 1879 I 422. Noch deutlicher scheiterte gleichentags eine weitere Vorlage, welche die Gleichstellung beim Stimmrecht auf Gemeindeebene vorsah.

[32] Zitiert in: Gruner et. al. (1978), S. 144.

[33] Gruner et. al. (1978), S. 144; Poledna (1988), S. 212 f.

[34] Aufhebung von Art. 52 StGB; Poledna (1988), S. 213.

[35] Abgesehen von der Wirtschaft, die zunehmend auf die weiblichen Arbeitskräfte angewiesen war, war insbesondere auch die EMRK ein Treiber hinter der Einführung des Frauenstimmrechts: Die Schweiz stand damals kurz vor der Unterzeichnung der Menschenrechtskonvention, die zur Einführung des Frauenstimmrechts verpflichtete (Plüss [2003], S. 141). Vgl. auch Corina Casanova (2011): Zum 40. Jahrestag des Frauenstimmrechts in der Schweiz, in: Kurze Geschichten zur Demokratie.

[36] Art. 136 Abs. 1 BV.

Recent Comments