Am Sonntag entscheiden die Italiener, ob das Zweikammersystem faktisch abgeschafft werden soll. Ob diese Reform die gewünschte Stabilität und Effizienz bringt, ist fraglich.

«Eine Reform pro Monat!» – Das war das Ziel, das sich der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi bei seinem Amtsantritt 2014 gesetzt hat. Bislang bleibt das Reformtempo indes hinter den Vorgaben des ambitionierten Regierungschefs zurück. Abgesehen von einer Arbeitsmarktreform und die Einführung der eingetragenen Partnerschaft für Homosexuelle hat die Mitte-links-Regierung wenig erreicht.

Dass Reformen in Italien einen so schweren Stand haben, hat laut Renzi mit dem politischen System zu tun: Es stehe einer effizienten Regierungsführung im Weg. Deshalb will er es mittels Verfassungsreform ändern. Am Sonntag gilt es ernst: Dann findet die Volksabstimmung über die Vorlage statt.

Die wichtigste Änderung[1] betrifft den Senat: Er soll deutlich verkleinert und von einer gleichberechtigten Parlamentskammer zu einem Anhängsel des Abgeordnetenhauses degradiert werden. Der «Bicameralismo perfetto» würde sozusagen zu einem «Bicameralismo light».

Schweiz und Italien als Ausnahmen

Ist die kleine Kammer verantwortlich für den Reformstau in Italien? Um diese Frage zu beantworten, hilft es, die Eigenschaften des italienischen Bikameralismus mit denen anderer Zweikammersysteme zu vergleichen.

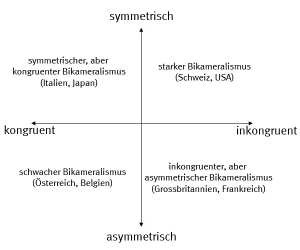

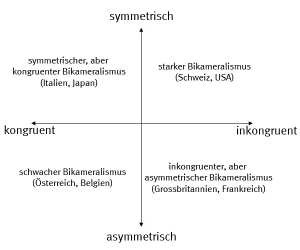

Der Politikwissenschaftler Arend Lijphart hat zwei Dimensionen vorgeschlagen, um die «Stärke» des Bikameralismus (d.h. wie bedeutend die zweite Kammer im politischen Prozess ist) in einem Land zu bewerten.[2] Einerseits unterscheidet er zwischen symmetrischem Bikameralismus (beide Kammern haben die gleichen Kompetenzen) und asymmetrischem Bikameralismus (die erste Kammer hat mehr Kompetenzen), wobei ersterer tendenziell «stärker» ist.[3] Unter den Ländern mit zwei Kammern ist der asymmetrische Bikameralismus die Regel. Dass beide Kammern die gleichen Kompetenzen haben, wie das in Italien der Fall ist, kommt selten vor. Das einzige andere Land in Europa mit solch einem System ist die Schweiz.[4]

Andererseits unterscheidet Lijphart zwischen kongruentem und inkongruentem Bikameralismus, wobei letzterer tendenziell «stärker» ist. Als inkongruent bezeichnet Lijphart ein Zweikammersystem, in welchem beide Kammern auf einer unterschiedlichen Repräsentationsbasis beruhen. Dies ist etwa in der Schweiz der Fall, wo der Nationalrat die Bevölkerung möglichst genau abbilden soll, während im Ständerat alle Kantone unabhängig von ihrer Einwohnerzahl gleichberechtigt[5] vertreten sind.

Grafik 1: Typologisierung von Bikameralismus gemäss Lijphart.

Dagegen ist der italienische Bikameralismus laut Lijphart kongruent. Zwar werden die Mitglieder des Senats in den einzelnen Regionen gewählt; die Sitzverteilung richtet sich aber nach den Bevölkerungszahlen der Regionen. Dies begünstigt – wenigstens in der Theorie – eine relativ ähnliche Zusammensetzung der beiden Kammern. Relativiert wird diese Kongruenz indes durch das Wahlsystem: Während im Abgeordnetenhaus die stärkste Partei automatisch eine Mehrheit der Sitze erhält, ist dies im Senat (weil die Mitglieder in den Regionen gewählt wird) nicht möglich.

Generell gilt also nach Lijphart, dass der Bikameralismus umso stärker ist, je symmetrischer und inkongruenter er ist. Grafik 1 veranschaulicht diesen Zusammenhang.

Sagen die Stimmbürger am Sonntag Ja zur Verfassungsreform, würde Italien vom zweiten in den dritten Quadranten rutschen, der Bikameralismus würde also deutlich geschwächt – genau das ist es ja auch, was Renzi will.

Machtkonzentration zugunsten Beppe Grillo?

Doch wäre es für den Regierungschef in einem «Bicameralismo light»-System einfacher, zu regieren? Drei Überlegungen lassen Zweifel aufkommen:

Erstens: Wenn der Bikameralismus tatsächlich schuld sein soll am Reformstau in Italien (wie Renzi sagt), müsste die Schweizer Politik nicht noch dysfunktionaler sein als die italienische? Schliesslich ist der Bikameralismus hierzulande noch stärker. Natürlich gibt es auch in der Schweiz genug Bereiche, wo sich Reformen aufdrängen, namentlich bei der Altersvorsorge. Ein eigentlicher Reformstau lässt sich jedoch nicht feststellen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Stärke der zweiten Kammer nicht das einzige Kriterium für eine effiziente Regierungsführung ist. Eine Rolle spielt etwa auch die konkrete Ausgestaltung des politischen Prozesses im Zweikammersystem. Während in Italien Gesetzesänderungen so lange zwischen den beiden Kammern hin- und hergeschickt werden, bis beide den gleichen Text verabschieden, gibt es in anderen Ländern (so auch in der Schweiz) ein formelles Verfahren zur Auflösung von Uneinigkeiten. Im eidgenössischen Parlament wird nach drei Runden im Differenzbereinigungsverfahren eine Einigungskonferenz einberufen, die sich aus Mitgliedern beider Kammern zusammensetzt. Über ihren Vorschlag stimmen anschliessend beide Kammern verbindlich ab. Dann besteht keine Möglichkeit mehr für taktische Spielchen.

Zweitens: Beim Vergleich zwischen der Schweiz und Italien fällt weiter auf, dass unterschiedliche Zusammensetzung er beiden Kammern in der Schweiz viel weniger ein Problem zu sein scheint. Das dürfte mit der politischen Kultur zusammenhängen, die in der Schweiz stärker auf Konsens angelegt ist. Institutionen sind zwar wichtig, aber eben nicht allein entscheidend in der Politik.

Drittens birgt die Machtkonzentration, die Renzi mit seiner Reform anstrebt, auch beträchtliche Risiken. Die Idee hinter dem Zweikammersystem ist ja nicht zuletzt, zu verhindern, dass eine Institution im Staat zu viel Macht auf sich vereinigt. Nicht ohne Grund fürchteten einige Leute in Italien, dass die Verfassungsreform für Renzi zum Eigentor werden könnte: Dann nämlich, wenn bei den nächsten Wahlen das «Movimento Cinque Stelle» von Komiker Beppe Grillo die meisten Stimmen holen würde (was gemäss Umfragen ein realistisches Szenario ist), den Mehrheitsbonus einstreichen und ohne Opposition aus dem Senat regieren könnte.

Nicht nur könnten also die beabsichtigten Folgen der Reform sich nicht im von Renzi erhofften Mass erfüllen. Die Verfassungsänderung könnte auch unbeabsichtigte Konsequenzen haben, die nicht im Sinne des Regierungschefs wären. Zwar sagen Befürworter der Reform, dass diese vor allem symbolisch wichtig wäre – ein Bekenntnis zu Renzis Reformkurs. Nicht zuletzt deshalb, weil ein Nein auch das Ende des grossen Reformators Renzi als Ministerpräsident bedeuten könnte. (Renzi hatte ursprünglich angekündigt, im Falle eines Neins zurückzutreten; Inzwischen ist er davon aber abgerückt.) Allerdings stellt sich die Frage, ob man als Wähler eine Verfassungsänderung auch dann unterstützen soll, wenn man sie für schlecht hält, nur um der Regierung symbolisch den Rücken zu stärken.

Ohne Zweifel hat Italien ein Governance-Problem. Renzi weist gerne darauf hin, dass das Land in den letzten 70 Jahren 63 Regierungen erlebte. Ob jedoch eine faktische Abschaffung des Zweikammersystems und eine damit einhergehende Machtkonzentration der richtige Weg hin zu mehr Stabilität ist, darf bezweifelt werden. Um die Lebensdauer von Regierungen zu verbessern würde es eher helfen, wenn Regierungschefs davon absehen würden, ihre persönliche Zukunft an Abstimmungen über Sachfragen zu knüpfen.

[1] Weitere Punkte sind eine Neuaufteilung der Kompetenzen zwischen Zentralregierung und Regionen sowie eine Reform der Volksrechte, mit der einerseits das Quorum (unter gewissen Umständen) leicht gesenkt und andererseits das Instrument der Volksinitiative etwas verbindlicher gemacht wird (bisher war dieses eine Art Petitionsrecht, künftig wäre das Parlament verpflichtet, über Volksinitiativen zu beraten; dafür wird das Unterschriftenquorum auf 150’000 erhöht). Nicht zur Reform gehört die (bereits beschlossene) Reform des Wahlsystems, die bereits einmal Thema in diesem Blog war.

[2] Arend Lijphart (1999): Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries.

[3] Lijphart sieht ausserdem die direkte Wahl der Mitglieder der zweiten Kammer als Voraussetzung für einen symmetrischen Bikameralismus, da der Kammer sonst die demokratische Legitimität fehlt, um sich auf Augenhöhe mit dem Unterhaus zu bewegen. So gesehen könnte die Bundesversammlung in den Anfangszeiten des schweizerischen Bundesstaats als asymmetrischer Bikameralismus bezeichnet werden, da die Ständeräte in den meisten Kantonen nicht vom Volk gewählt, sondern von der Kantonsregierung oder dem -parlament ernannt wurden.

[4] Ausserhalb Europas sind die USA das bekannteste Beispiel eines symmetrischen Bikameralismus.

[5] Mit der Spezialität der Kantone, die nur einen Ständerat haben.

Recent Comments