Der Blog «Napoleon’s Nightmare» präsentiert seine Top-10-Buchempfehlungen, die im vergangenen Jahr 2015 erschienen sind. Die ersteren fünf widmen sich spezifischen Problemen in der Schweizer Politik und Demokratie, die zweite Hälfte behandelt Autoren und Aspekte aus Deutschland und aus aller Welt.

Von Claudio Kuster und Lukas Leuzinger

Alan Cassidy / Philipp Loser: Der Fall FDP – Eine Partei verliert ihr Land (Rotpunktverlag)

Alan Cassidy / Philipp Loser: Der Fall FDP – Eine Partei verliert ihr Land (Rotpunktverlag)

Schon oft wurde der Niedergang des Freisinns beschrieben und analysiert. In ihrem Buch Der Fall FDP wagen die beiden Journalisten Alan Cassidy und Philipp Loser einen neuen Versuch, das langsame Schrumpfen der FDP seit den 1980er-Jahren nachzuzeichnen und dessen Gründe zu analysieren. Dabei lassen sie zahlreiche ehemalige und aktive Exponenten der Partei, aber auch deren Gegner zu Wort kommen.

Das Buch ist anregend geschrieben, und die Autoren bringen ihre Analysen mit spitzer Feder auf den Punkt. Ihnen zufolge flirtete die FDP Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre mit dem «Neoliberalismus». In den 1990er-Jahren öffnete sie sich gegenüber Europa, bevor sie sich nach der Jahrtausendwende wieder nach rechts bewegte. Alle drei Entwicklungen sehen Cassidy und Loser kritisch, was die Frage aufwirft, ob die Partei überhaupt einen Kurs hätte fahren können, der sie nicht Wählerstimmen gekostet hätte.

Letztlich hatten wohl äussere Umstände einen wesentlichen Einfluss darauf, dass die FDP an Bedeutung verlor. Das Fazit des Buches ist einfach: «Die grosse Zeit der FDP ist für immer vorbei.» Nie mehr werde die Partei eine solche umfassende Macht haben wie zu ihrer Blütezeit. Das ist eine wenig gewagte These – trotz der jüngsten Wahlerfolge, welche die FDP errang.

Andreas Müller (Hrsg.): Bürgerstaat und Staatsbürger – Milizpolitik zwischen Mythos und Moderne (Avenir Suisse/NZZ Libro)

Andreas Müller (Hrsg.): Bürgerstaat und Staatsbürger – Milizpolitik zwischen Mythos und Moderne (Avenir Suisse/NZZ Libro)

Das Milizsystem steht am Scheideweg. Die Bereitschaft, sich neben den beruflichen Verpflichtungen für die Gemeinschaft zu engagieren, nimmt ab. Das merken etwa die Gemeinden, die immer mehr Mühe bekunden, genug Leute für Ämter zu finden. Auch auf Bundesebene ist das Milizprinzip unter Druck – allerdings aus einem anderen Grund: Dort führt die Professionalisierung und die zunehmende Arbeitslast der Parlamentarier dazu, dass nur noch wenige von ihnen ihr Mandat als Milizamt im klassischen Sinne ausüben. Die meisten setzen mehr als zwei Drittel ihrer Arbeitszeit für die Politik ein, einige sind sogar Vollzeitpolitiker geworden.

Mit diesen Veränderungen setzt sich die Denkfabrik Avenir Suisse im Buch «Bürgerstaat und Staatsbürger» auseinander. Sie geht das Thema aus drei Perspektiven an. Erstens werden die Chrakteristiken, die Vorzüge, aber auch die Nachteile des Milizsystems aus theoretischer Sicht beschrieben, unter anderem von Georg Kohler und Hans Geser. Zweitens beschreiben Autoren wie Daniel Kübler und Sarah Bütikofer, wie das Milizsystem heute in der Praxis funktioniert. Die von ihnen identifizierten Herausforderungen nimmt Andreas Müller schliesslich zum Anlass, um mögliche Lösungsansätze zu skizzieren. Am brisantesten ist dabei wohl der Vorschlag eines «Bürgerdienstes» (den Avenir Suisse bereits vor der Abstimmung über die Wehrpflicht vorgebracht hatte), zu dem sämtliche Bewohner der Schweiz verpflichtet würden. Dieser – so die Idee – könnte Entlastung bringen bei Aufgaben, die das Milizsystem immer weniger in der Lage ist zu erfüllen.

Georg Kreis (Hrsg.): Städtische versus ländliche Schweiz? – Siedlungsstrukturen und ihre politischen Determinanten (NZZ Libro)

Georg Kreis (Hrsg.): Städtische versus ländliche Schweiz? – Siedlungsstrukturen und ihre politischen Determinanten (NZZ Libro)

Die politologischen Grundkonflikte entlang den Linien Zentralismus–Föderalismus, Katholizismus–Laizismus und Arbeit–Kapital waren schon Gegenstand zahlreicher Abhandlungen. Erstaunlicherweise ist derweil die Literatur zum Stadt-Land-Graben eher dünn gesät, obschon es sich hier um den vielleicht ältesten Konflikt schlechthin handelt. Aufgeschreckt durch den 9. Februar 2014 drängt Historiker Georg Kreis mit seinem Sammelband in diese Lücke.

Hervorzuheben sind dabei, neben dem die Semantik des Urbanen nachspürenden Essay von Kreis selbst, zwei Aufsätze. Zum einen lesenswert ist der Beitrag von Politologe Wolf Linder, der alle nationalen Volksabstimmungen seit 1874 nach der Polarisierung der einleitend erwähnten Gegensätze untersucht hat. Dabei stellt er fest, dass seit den 1990er Jahren vermehrt respektive «vertieft» Stadt-Land-Konflikte manifest worden sind, so etwa bei Abstimmungen über Schwangerschaftsabbruch, Drogenpolitik, erleichterter Einbürgerung oder den aussenpolitischen Themen um UNO, EWR und EU/Bilaterale.

Journalist Paul Schneeberger wiederum zeichnet ein differenziertes Bild der Agglomerationen, die es so pauschal nicht gibt. Denn die «Agglo» reicht von Arbeitervorstädten über Gartenquartiere bis hin zu Nobelvororten. Überhaupt apostrophiert er diesen Zwischenraum des Urbanen und Ruralen durchaus positiv. Durch den Pragmatismus und Individualismus der Agglomerationsbewohner, ebenso wie die ethnische Diversität und Nähe zur Natur, erkennt er just in der Agglomerationsgemeinde, was früher der Stadt zugeschrieben wurde: «die grösstmögliche Gleichzeitigkeit menschlicher Möglichkeiten».

Corsin Bisaz / Andreas Glaser (Hrsg.): Rätoromanische Sprache und direkte Demokratie – Herausforderungen und Perspektiven der Rumantschia (ZDA/Schulthess)

Corsin Bisaz / Andreas Glaser (Hrsg.): Rätoromanische Sprache und direkte Demokratie – Herausforderungen und Perspektiven der Rumantschia (ZDA/Schulthess)

Der rätoromanischen Sprache wurde erst relativ spät, vor ziemlich genau 20 Jahren, der Status der (vierten) Amtssprache der Schweiz eingeräumt. Die Schwierigkeiten mit dem Umgang, Erhalt und Pflege dieser helvetischen Minderheitensprache sind dabei aber geblieben, ja haben sich in den letzten Dekaden eher noch akzentuiert. Eine Konferenz in Chur, organisiert durch das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA), nahm sich 2014 diesem Themenkomplex an – hier liegt nun der äusserst spannende und anregende Tagungsband jener Vorträge vor. Abgesehen vom rätoromanischen Einleitungskapitel sind die Beiträge in deutscher Sprache verfasst.

Im ersten Kapitel werden die Rollen des Kantons Graubünden sowie des Bundesstaats nachgezeichnet: Während sich der Bund zusehends mehr für die Finanzierung der rätoromanischen Sprache engagiert, stösst die minoritäre Kultur erstaunlicherweise just im Heimatkanton auf monetären Widerstand. Symptomatisch hierfür ist eine grossrätliche Spardebatte 2003, als mit einem Federstrich alle Schulbücher in den fünf rätoromanischen Idiomen, den Dialekten, aufgehoben wurde. Das zweite Kapitel widmet sich den verfassungsmässigen Grundlagen der Rumantschia sowie dem vor einiger Zeit erlassenen Sprachengesetz zur Förderungen der Minderheitensprachen (Rätoromanisch und Italienisch).

Im dritten Kapitel stellen sich drei Akteure vor, die am Erhalt des Rätoromanischen massgeblich beteiligt sind: die Lia Rumantscha als zivilgesellschaftliche «Lobby» für die (manchmal auch disparaten) Interessen der Rätoromanen, der Rektor der pädagogischen Hochschule Graubünden («Die romanische Schule ist in fast allen Fällen eine Schule in der Peripherie») sowie der Präsident der SRG SSR Svizra Rumantscha (immerhin Chef von 160 Mitarbeitern). Im letzten Teil liefern sich die beiden Rechtsprofessoren Thomas Burri und Andreas Auer ein Pro und Contra zur Idee «Romanenstaat», einer De-Territorialisierung der dispersen Gemeinde der Rätoromanen.

Daniel Kübler / Oliver Dlabac (Hrsg.): Demokratie in der Gemeinde – Herausforderungen und mögliche Reformen (ZDA/Schulthess)

Daniel Kübler / Oliver Dlabac (Hrsg.): Demokratie in der Gemeinde – Herausforderungen und mögliche Reformen (ZDA/Schulthess)

Als «Schulen der Demokratie» werden Gemeinden oft bezeichnet. Doch diese Schulen stehen vor grossen Herausforderungen. Insbesondere haben sie «ein Problem mit einer immer geringeren Schülerzahl», wie Daniel Kübler treffend feststellt. In ihrem Buch analysieren Kübler und Oliver Dlabac zusammen mit weiteren Autoren die Probleme der Demokratie in den Gemeinden und mögliche Lösungen. Zu nennen sind insbesondere Gemeindefusionen und neue Formen der Bürgerbeteiligung. Tatsächlich vermögen Fusionen die Rekrutierungsprobleme in den Gemeinden zu entschärfen, wie Kübler, Dlabac, Andreas Rohner und Thomas Zenger am Beispiel des Kantons Aargau zeigen, weil der «Pool» potenzieller Kandidaten für Milizämter grösser wird.

Gemeindefusionen sind hinsichtlich der Demokratie aber nicht ohne Probleme. So analysieren Philippe Koch und Andreas Rohner die Auswirkungen von Gemeindefusionen im Kanton Tessin und kommen zum Schluss, dass die Wahlbeteiligung in fusionierten Gebieten gesunken ist. Gleichzeitig haben die Parteien an Bedeutung verloren. Fusionen sind somit ein zweischneidiges Schwert. Sicherlich ist auch die konkrete Umsetzung entscheidend, wie Ursin Fetz in seinem Beitrag anhand von Beispielen aus dem Kanton Graubünden zeigt. Insgesamt bietet das Buch eine spannende Übersicht über die Herausforderungen für die Demokratie in den Gemeinden, auch wenn sich manche Kapitel augenscheinlich an ein Fachpublikum richten und das ungenügende Lektorat den Lesegenuss zuweilen beeinträchtigt.

Paul Nolte: Demokratie – Die 101 wichtigsten Fragen (C.H.Beck)

Paul Nolte: Demokratie – Die 101 wichtigsten Fragen (C.H.Beck)

Paul Nolte, Professor für Neure Geschichte in Berlin, stellt «die 101 wichtigsten Fragen» zur Demokratie – und seine Antworten im gleichlautenden, kompakten Band gleich dazu. 101 Fragen sind es tatsächlich, ob er jedoch durchwegs die «wichtigsten» herausgegriffen hat, sei dahingestellt (etwa: «Gibt es eine demokratische Architektur?»). Doch das Frage-und-Antwort-Ping-Pong führt kurzweilig und abwechslungsreich von demokratietheoretischen Fragen («Beruht Demokratie auf Volkssouveränität?») über Historisches («Wie demokratisch war die Amerikanische Revolution?»), Deutschland-Spezifisches («Aber die Nationalsozialisten haben sich doch auch auf das Volk berufen?») bis in die Zukunft hinein («Leben wir schon in der Postdemokratie?»).

In die Schweiz, wo mit «Demokratie» automatisch die hiesige, unmittelbare Form assoziiert wird, blickt Nolte indes nur wenig. Denn er geht in seinen Fragen implizit dem allgemeineren, also repräsentativen Demokratiebegriff nach, während die direkte Demokratie leider nur in einer einzigen Frage behandelt wird. Umgekehrt schwingen die Erfahrungen der Weimarer Republik in diversen Schattierungen auf – schliesslich wirkt sich dieses unrühmliche Kapitel deutscher Geschichte bis heute hemmend auf Demokratisierungsbestrebungen aus.

Überhaupt greift Nolte durchaus viele kritische Punkte auf: Das späte Frauenwahlrecht, der Lobbyismus, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Monarchien, China und Islam, Grundrechte, Populismus, Aushöhlung durch Globalisierung und Kapitalismus, Massenmedien und die Online-Demokratie – auch hierauf gibt er stets differenzierte Antworten. Durchaus skeptisch, aber letztlich stets optimistisch.

Beat Kuoni: Rechtliche Problemfelder direkter Demokratie in Deutschland und in der Schweiz (Schulthess)

Beat Kuoni: Rechtliche Problemfelder direkter Demokratie in Deutschland und in der Schweiz (Schulthess)

Die vorliegende, von Andreas Auer betreute staatsrechtliche Doktorarbeit widmet sich dem Vergleich der direkten Demokratie in den Bundesländern Deutschlands mit derjenigen in den Schweizer Kantonen. Beat Kuonis Fokus zielt dabei primär auf den rechtlichen und formellen Rahmen der «sachunmittelbaren Demokratie» respektive des «Volksgesetzgebungsverfahrens», wie direkte Demokratie und Volksinitiative in den Ländern genannt werden.

Der Dissertant erläutert insbesondere die Instrumente Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, welche als dreistufige Kaskade den Hauptunterschied zum zweistufigen Schweizer Modell (Volksinitiative, Volksabstimmung) ausmacht. Vor dem Hintergrund der noch sehr jungen, aber sich durchaus entwickelnden direkten Demokratie in den Ländern Deutschlands, dürfen auch andere Restriktionen nicht überraschen: Unterschriften dürfen an einigen Orten bloss in Amtsstuben gesammelt werden, da bei Aktionen direkt auf der Strasse Passanten überrumpelt werden könnten. Überdies dürfen Volksbegehren in Deutschland oftmals nur zurückhaltend bis gar keine finanzielle Auswirkungen zeitigen – ansonsten sie ungültig sind.

Weitere Beschränkungen sind namentlich die verbreiteten undemokratischen Zustimmungsquoren, die schon einige Volksentscheide, hinter denen eigentlich die Mehrheit der Abstimmenden stand, zunichte machten. Auch die teilweise happigen Unterschriftenquoren – Kuoni untersucht die 16 Bundesländer, die sich teilweise stark unterscheiden, stets differenziert – überraschen. Wer jedoch meint, die helvetische Urdemokratie sei der deutschen in allen Belangen überlegen, den belehrt diese flüssig lesbare Schrift an diversen Stellen ebenso, man denke nur an die Transparenzvorschriften.

Hans Herbert von Arnim: Die Angst der Richter vor der Macht (Edition Lingen)

Hans Herbert von Arnim: Die Angst der Richter vor der Macht (Edition Lingen)

Ein Büchlein mit dem sperrigen Untertitel «Zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.07.2015 zur verdeckten Staatsfinanzierung der Parteien (2 BvE 4/12)» über eine Beschwerde der deutschen Kleinpartei ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei), auf die das höchste deutsche Gericht nicht einmal eingetreten ist? Ja, wenn der Beschwerdeführer Hans Herbert von Arnim heisst, seines Zeichens emiritierter Verfassungsrechtsprofessor und langjähriger Parteienkritiker. Auf Klage des heute 76-Jährigen hin wurde vor wenigen Jahren bereits die Fünf-Prozent-Sperrhürde der Europawahlen kassiert. Auch gegen die daraufhin erlassene Drei-Prozent-Hürde wehrte er sich erfolgreich.

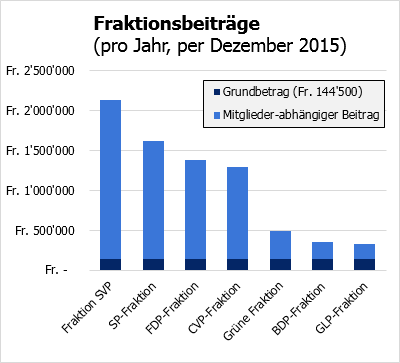

Sein jüngster Gang nach Karlsruhe war indes nicht vom Erfolg gekrönt. Dabei ging es um viel mehr: Direkt und indirekt würden die Politiker und Parteien Deutschlands von jährlich fast 900 Millionen Euro Zuwendungen profitieren, die ihnen alleine aus der Staatsschatulle zuflössen. Und dies – so der Vorwurf Von Arnims – zu namhaften Teilen am Deutschen Grundgesetz vorbei. Die Parteien des Bundestags schufen etwa sogenannte «Globalbudges» für ihre parteinahen Stiftungen oder bewilligten Mittel für ein halbes Dutzend Mitarbeiter je Bundestagsabgeordneter, die für den persönlichen Wahlkampf und Parteiarbeit eingesetzt werden anstatt parlamentarische Geschäfte vorzubereiten.

Auch die Bundestags-Fraktionen in Berlin würden sich verdeckter Parteienfinanzierung bedienen. Erhebliche Teile der sich selbst gewährten grosszügigen Beiträge, die gemäss Verfassung nur für die interne Arbeit und Koordinierung der Fraktion verwendet werden dürften, würden für Tätigkeiten zugunsten der Mutterparteien verwendet. Die kleine ÖDP, die nicht im Bundesparlament einsitzt, sieht sich durch all diese Begünstigungen der etablierten Parteien benachteiligt und der Chancengleichheit beraubt. – Womöglich sahen es sogar die Richter so. Doch die Gutheissung der Klage hätte die parteipolitischen Grundfesten Deutschlands stark erschüttert. Zu stark.

Friedrich Pukelsheim: Sitzzuteilungsmethoden – Ein Kompaktkurs über Stimmenverrechnungsverfahren in Verhältniswahlsystemen (Springer)

Friedrich Pukelsheim: Sitzzuteilungsmethoden – Ein Kompaktkurs über Stimmenverrechnungsverfahren in Verhältniswahlsystemen (Springer)

Nachdem Statistikprofessor Friedrich Pukelsheim 2014 seine umfassende Monografie Proportional Representation publizierte, legt er nun mit Sitzzuteilungsmethoden eine gestraffte Ausgabe über ebendiese Problematik vor. Nun in Deutsch und ohne komplizierte mathematische Beweise, dafür einem breiteren Publikum zugänglich.

Die einzelnen Kapitel führen über die Rundungsregeln (unabdingbar, um halbe Mandate in ganze umzuwandeln), die verschiedenen Divisormethoden (der eigentliche Algorithmus zur Verteilung der Sitze) und die Sitzverzerrungen (wenn kleine Parteien systematisch benachteiligt werden) bis hin zu Mindestsitzbedingungen (damit auch den kleinsten Wahlkreisen wenigstens ein Sitz zugesprochen wird). Ein eigenes Kapitel ist der direktmandatsbedingten Verhältniswahl gewidmet, des nicht ganz simplen Wahlverfahrens für den Deutschen Bundestag.

Aus hiesiger Warte hervorzuheben ist überdies das Schlusskapitel zum doppeltproportionalen Divisorverfahren, welches unterdessen in sechs Kantonen angewandt wird. Pukelsheim erläutert es – wie auch die anderen Verfahren und Modifikationen – an einem anschaulichen Beispiel aus der Praxis, hier der letzten Schaffhauser Kantonsratswahl 2012. Möge der Kompaktkurs dazu beitragen, dass in Zukunft auch weitere Kantone und andere Wahlregionen von diesem überaus fairen und eleganten Zuteilungsverfahren Gebrauch machen.

David Signer: Grenzen erzählen Geschichten – Was Landkarten offenbaren (NZZ Libro)

David Signer: Grenzen erzählen Geschichten – Was Landkarten offenbaren (NZZ Libro)

Nach der gängigen Definition Georg Jellineks sind für einen Staat drei Elemente konstituierend: ein mit Grenzen abgestecktes Territorium, das darin ansässige Staatsvolk und eine darüber herrschende Staatsgewalt. NZZ-Auslandredaktor David Signer machte sich auf den weiten Weg, erstere genauer nachzuverfolgen und hat hierfür zusammen mit einem guten Dutzend Korrespondenten besonders auffällige, kuriose und geschichtsträchtige Grenzverläufe aufgespürt.

Aus allen Kontinenten (inklusive Nord- und Südpol) zurückgekehrt, liegen nun 44 je zwei- bis dreiseitige Kurzportraits aus aller Welt vor, stets mit einem Kartenausschnitt der nunmehr «Terra cognita» illustriert. Der vielleicht kompliziertesten Grenzverlauf überhaupt wurde in der Stadt Baarle an der belgisch-niederländischen Grenze gesichtet, wo der verwirrende Grenzverlauf – mit Exklaven in der Enklave garniert – gar quer durch Wohnungen geht.

Weitere Kurzreportagen wurden aus den Exklaven Gibralter (Grossbritannien) respektive Ceuta (Spanien) an der Meerenge zu Gibraltar oder aus dem Vatikan, dem kleinsten Staat der Welt, eingebracht. Eindrücklich sind weiter etwa das US-Pachtgebiet Guantánamo Bay auf Kuba, dessen rechtliche Grauzone überhaupt zu den dort angewandten Folterpraktiken geführt hat. Inseln sind überdies generell prädestiniert für besonderes umkämpfte oder «unnatürliche» Grenzen, wie die Beispiele Indonesien/Papua-Neuguinea, Seychellen, Komoren/Mayotte oder das zweigeteilte Zypern demonstrieren. – Die beiden Enklaven auf Schweizer Gebiet, Büsingen bei Schaffhausen und Campione am Luganersee, fehlen selbstverständlich auch nicht.

Recent Comments